花と果実のある暮らし in Chiang Mai プチ・カルチャー集 Vol.89 日曜日の電話

★「花と果実のある暮らし in Chiang Mai」

日曜日の朝、香港の友人から久しぶりにガラガラ声で電話がありました。彼女とは知り合ってから約15年。人生の苦い部分を話せた友人の一人です。香港の情勢のこと、恋の話、経済状況、家族などいろいろな話をしてきました。私は心を開くのに時間がかかるタイプですが、彼女は最初っからオープン。ズケズケ入ってくるのでみんなからちょっと問題児扱いされていましたが、逆に言うと人の目を気にせず自分を通す部分はとても魅力でした。彼女の人生の節々の話を聞いているうちに私も段々と打ち解けていき、今では程よく刺激しあいながら相談しながらという関係が積みあがっています。地球上のどこかに話ができる人がいる。そして毎日会わなくても、ちょっと心が窮屈に感じた時に国を越えてフリーで電話ができるという今はすごい時代だと思う。

そして、朝の電話の最後に「あー、風邪で休日も台無しだわ…。でもイースターホリデーの最初に話したのはあなたよ。」という一言を言われ、今日一日の活力が出たのでありました。

のびのびと生きる植物たち のびのびと生きる植物たち

—————————————————————————————–

Written by 馬場容子(ばば・ようこ)

東京生まれ。米国大学でコミュニケーション学専攻。タイ、チェンマイに移住し、現在は郊外にある鉄工房でものづくりをするタイ人パートナーと犬と暮らす。日本映像翻訳アカデミー代々木八幡・渋谷校時代の修了生。

花と果実のある暮らし in Chiang Maiこちら

◆【映像翻訳にご興味をお持ちの方は今すぐ「リモート個別相談」へ!】 入学をご検討中の方を対象に、リモート個別相談でカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

美しい世界の裏にうごめくものは… デニス・ホッパー in 『ブルーベルベット』

【最近の私】予告編コラムで紹介した『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』 が日本でヒットしています。ファンと観客の情熱で香港映画がまた活性化すればと期待しています。

今年1月、ディヴィッド・リンチ監督が亡くなった。彼が撮った映画やドラマだけではなく、絵画などの作品で、その特異なビジュアルやセンスに魅了された人たちも多いのではないか。今回はリンチ監督の作品の中から、『ブルーベルベット』(1986年)に登場したデニス・ホッパーを紹介したい。

映画の舞台は、アメリカの地方にある町ランバートン。主人公ジェフリー(カイル・マクラクラン)はこの町を出て大学に通っていた。だが彼の父親が急病で倒れたため、ランバートンに戻ってくる。入院している父を見舞ったジェフリーは、帰り道の草むらに切断された人間の耳が落ちているのを発見する。ジェフリーは刑事の娘サンディ(ローラ・ダーン)と一緒にこの事件を調べ始める。

この事件の裏に、クラブで歌う歌手ドロシー(イザベラ・ロッセリーニ)が関係していると聞いたジェフリーは、ある夜、彼女の自宅に忍び込む。だがドロシーが帰宅してきたので、ジェフリーは急いでクローゼットの中に隠れる。そこで彼が見たのは、異常な犯罪者フランク(デニス・ホッパー)とドロシーの倒錯した背徳的な行為だった。フランクはこの町で麻薬や売春を仕切る男で、ドロシーの夫と子どもを誘拐し、強制的にドロシーを自分の愛人として関係を結んでいるのだ。この夜を境に、ジェフリーは異様な暴力の世界に巻き込まれていく。

本作に登場する町は、1950年代で止まっているような風景だ。青い空に白いフェンス、丁寧に手入れされた庭には、鮮やかな色の花が咲いていて、古き良きアメリカを思わせる。だが、その美しく見える庭の芝生の下には、無数の黒い虫がうごめいている。一見、美しく見える世界の裏には、誰も知らない闇の世界が広がっているのだ。フランクも、平和で明るい町の裏側にひそむ邪悪な存在だ。この世界観は、大ヒットTVドラマ『ツイン・ピークス』(1990年~1991年、2017年)でも引き継がれている。架空の町で起こった殺人事件を発端に、その町の住人の抱えている秘密が描かれていた。

フランクを演じたデニス・ホッパーは1936年生まれ。俳優としてジェームズ・ディーン主演の『理由なき反抗』(1955年)『ジャイアンツ』(1956年)などに出演する。1969年には、監督・脚本・出演を兼ねた『イージー・ライダー』が高い評価を得て、アメリカン・ニューシネマを代表する1本になった。だがその後『ラストムービー』(1971年)で興行的に失敗し、以降は長い間、ドラッグとアルコール依存に苦しむことになる。だが『ブルーベルベット』で強烈な悪役を演じて脚光を浴びる。同じ1986年には『リバーズ・エッジ』『悪魔のいけにえ2』そして『勝利への旅たち』(アカデミー賞助演男優賞にノミネート)し、カムバックを果たす。以降は『カラーズ 天使の消えた街』(1988年)で監督も務めている。

デニス・ホッパーは数々の作品に出演していて、どの作品が好きかは人それぞれだろう。個人的には前述の『悪魔のいけにえ2』で復讐に燃える狂気をはらんだ男も好きだし、『トゥルー・ロマンス』(1993年)でクリスチャン・スレイターの父親を演じていたのも印象的だ。ホッパーは2010年に亡くなった。もう彼の出る新作を見ることはできないが、今までに出演した作品を見れば、彼に再び出会うことができる。ホッパーが長い苦悩の時期から復活した『ブルーベルベット』は、リンチ監督の独自の世界観に、見る人選ぶだろう。だが、他の映画では見られない世界を見たい人にはおすすめである。自分も、『ブルーベルベット』でリンチ作品に初めて出会った。まだ見ていない人がいれば、ぜひリンチの世界へようこそ。

—————————————————————————————–

戦え!シネマッハ!!!!

ある時は予告編を一刀両断。またある時は悪役を熱く語る。大胆な切り口に注目せよ!

バックナンバーはこちら

◆【映像翻訳にご興味をお持ちの方は今すぐ「リモート個別相談」へ!】 入学をご検討中の方を対象に、リモート個別相談でカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

明けの明星が輝く空に 第183回 劇伴マジック

今年1月に公開された映画、『怪獣ヤロウ!』を観ていて、2016年のドキュメンタリー映画『すばらしき映画音楽たち』を思い出した。それによれば、かの有名な『サイコ』(1960年)のシャワーシーンも、あの有名な劇伴(BGM)がなければ怖くはないという。確かに、突っ立ったまま、ナイフを持つ手だけ上下に動かす犯人は、安っぽい人形のようで――その意味では、不気味で恐ろしいのだが――殺人犯のアクションとしては単調で迫力に欠けている。

『怪獣ヤロウ!』では、ご当地映画を作ることになったある地方公務員が、万策尽き果て、自ら着ぐるみなしで怪獣を演じる、つまり、人間の姿でミニチュアセットの街を破壊する。当然、笑いを誘うようなシーンなのだが、僕にはほんの一瞬、本格的な怪獣映画に見えた。それは、バックに流れる音楽が、昭和の古き良き怪獣映画を彷彿させたからだ。つまり、『サイコ』同様、劇伴が映像を補完し、それだけでは不可能だった劇的空間を作り出すことに成功したのだ。

音楽が持つ力を垣間見た僕は、ちょっと実験してみたくなった。特撮映像を観ながら、あえて不釣り合いな音楽を流すのだ。まずは思いっきり能天気な音楽を使ってみよう。演芸バラエティ番組『笑点』の曲、「笑点のテーマ」だ。たとえば、ウルトラマンと怪獣が戦う場面で流してみると、まったく合わないのではあるが、意外な化学反応が起きた。迫力が失せたかわりに、パロディ映像のようになり、クスクス笑えて楽しいのだ。でも街が爆発炎上する場面では、大惨事を笑いものにしているようで、これは不謹慎でよろしくない。

次に、単純な発想から、特撮時代劇『怪傑ライオン丸』(1972年~1973年)と、松崎しげるさんが熱唱する西武ライオンズの球団歌、『地平を駆ける獅子を見た』の組み合わせを試してみよう。「アアア ライオンズ」で始まるサビの部分を、ライオン丸が周囲の敵を切り倒していく映像に合わせると、殺伐とした空気が消え、非常に爽快なイメージのアクションシーンになった。悪くない。では、ライオン丸の敵、タイガージョーと阪神タイガース球団歌ならどうか。古関祐而作曲の通称「六甲おろし」だ。これはテンポも遅く、アクションシーンには合わないし、逆説的な面白みにも欠ける。ならば、アニメ『タイガーマスク』(1969年~71年)の主題歌では?これはとてもよくマッチした。もともと悪役というより、ダークヒーローであっただけに、『怪傑タイガージョー』という番組が作れそうなぐらい、ヒーロー性に溢れたキャラクターに見えてきた。

そろそろ遊び要素を抑えて、特撮映像が生きそうな音楽をまじめに考えてみよう。検証用映像は、映画『シン・ゴジラ』(2016年)において、ゴジラが覚醒したかのように熱線を放射する場面だ。夜の市街地で炎を吐き、そのエネルギーが凝縮するようにして熱線に変わるくだり。炎のオレンジや熱線の紫が夜空に映え、画として美しいこのシーンには、もともとオペラの楽曲のような荘厳な劇伴が使われている。だから、クラシック曲との相性も良さそうだ。美しさを強調するには美しい曲がよい。まずは、バッハの「主よ、人の望みの喜びよ」を試してみた。これは鎮魂曲というわけではないのだが、傷ついた心を包んでくれるような優しいその調べは、ビルが倒壊し街が炎に包まれる映像に合わせると、死者を悼んでいるような印象に変わる。それまではゴジラの脅威を示すだけのシーンだったものが、人々の悲劇を描く映像に姿を変えた。

同じく癒しのイメージがある「アヴェ・マリア」はどうだろう。「世界三大アヴェ・マリア」と言われるように、シューベルトが作曲したもののほか、グノーとカッチーニによるものがあるが、いずれも得も言われぬ神々しさが感じられるようになる。個人的には、カッチーニ作曲の「アヴェ・マリア」が一番合うように思う。明るさが抑えられた礼拝堂が似合う、深く悲しみ嘆くような旋律と、ゴジラとの相性が良いのだ。ゴジラは、人間のせいで怪物と化した悲しい存在だ。カッチーニの「アヴェ・マリア」の流れる中、僕にはゴジラが泣いているように見えた。

唐突なようだが、映画『ライトスタッフ』(1983年)のテーマ曲とも言える「イェーガーの勝利」も試してみたい。なぜかというと、チャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」の第1楽章とよく似たパートがあるからだ。それは曲の後半、透き通る高音を奏でるヴァイオリンと、誇らしげな音色を吹き鳴らすトランペットが、交互に主役に躍り出るクライマックス。チャイコフスキーの作品と比べ、より晴れやかな気分にさせてくれるそのメロディーを聴きながら見るゴジラは、“破壊者”といった負のイメージは全くない。それどころか、もはやヒーローと言っていい。恐ろしいはずの場面が、ゴジラの活躍を称える場面に変わってしまった。

最後に、年末恒例となっているベートーヴェンの第九、第4楽章にある「歓喜の歌」を試してみよう。合唱の歌い出しと、ゴジラの火炎放射のタイミングを合わせると、身震いするほど気持ちいいのだが、ここでもゴジラは負のイメージをまとっていない。むしろ天が、神が、彼を祝福しているようだ。その肉体が滅びるとき、魂は天上界に迎え入れられ、光の中で平穏な安らぎを与えられるだろう。「良かったな、ゴジラ。」そんなふうに思うと、今度は僕が泣けてきた。

同じ映像でも、劇伴の曲調によって、その意味合いが大きく変わってしまう。逆に言えば、伝えたいことに合わせて、適切な音楽を選ぶ必要があるだろう。これは映像制作の難しさであると同時に、面白さに違いない。次回の記事では、実際に特撮作品で使われる曲に焦点を当て、そこから読み取れるものについて論じてみたい。

—————————————————————————————–

【最近の私】読んでいない本が増えて困っていましたが、最近「積ん読」という言葉を知りました。明治時代からあるというこの言葉を知った今、読みたい本は気兼ねなく購入していくことになりそうです。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

バックナンバーはこちら

◆【映像翻訳にご興味をお持ちの方は今すぐ「リモート個別相談」へ!】 入学をご検討中の方を対象に、リモート個別相談でカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

恐怖の映画史が覆った 『ロングレッグス』の予告編

【最近の私】

今年のアカデミー賞は、『ANORA アノーラ』が5部門を受賞しました。日本でも受賞直前に公開となったので、アカデミー効果でヒットするといいですね。

ニコラス・ケイジは俳優としてのキャリアが40年近いベテランである。1995年の『リービング・ラスベガス』でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、その後はジャンルをまたいで、数多くの映画に出演している。今回はニコラスの出演作品の中から、3月に日本で公開される『ロングレッグス』(2024年)の予告編を紹介したい。

予告編は、FBI捜査官リー(マイカ・モンロー)がある未解決事件を担当する場面から始まる。この事件は、オレゴン州において30年間で10件起きている。いずれも父親が妻子を殺害し、その後自殺するという事件だ。外部から侵入した形跡はない。そして現場には謎の暗号が残されており、「ロングレッグス」という名前が書かれている。ロングレッグスを追う警察だが、捜査は難航する。やがてリー自身の過去にロングレッグスとの接点があることがわかってくる…。

『ロングレッグス』はサイコサスペンスのジャンルに分類されるだろう。サイコサスペンスとは、異常心理による犯罪を描いた物語である。このジャンルの作品となると、『羊たちの沈黙』(1991年)や、『セブン』(1995年)が思い浮かぶ。どちらも、のちに作られるサイコサスペンス映画に強い影響を与えた作品といってよい。

『ロングレッグス』の予告編を見ると、『羊たちの沈黙』との類似点がある。まず『ロングレッグス』はFBI捜査官が猟奇的事件に関わるが、『羊たちの沈黙』では、FBIアカデミー研修生(ジョディ・フォスター)が事件を担当する。どちらも主人公は女性だ。さらに犯人があるルールに乗っ取って犯罪を重ねるという展開は、『セブン』に通じるものがある。『セブン』はキリスト教の七つの大罪をモチーフに殺人が起こり、刑事たち(ブラッド・ピットとモーガン・フリーマン)が犯人に翻弄される姿を描いていた。

『ロングレッグス』の予告編を見ると、ニコラス・ケイジがはっきり登場しないことに気づく。ニコラスが演じるのは、殺人犯ロングレッグスであろう。白髪に白塗りのような顔が見えるが、一部しか映らない。もしかして、別の事件の犯人役なのか?とも思える。だが、ニコラスは本作で初めてシリアルキラー(連続殺人犯)を演じていると公式サイトに書かれている。謎が多い作品である。

謎といえば、個人的にニコラス・ケイジは謎の俳優と思っている。80年代にコーエン兄弟の『赤ちゃん泥棒』(1987年)やデヴィッド・リンチ監督の『ワイルド・アット・ハート』(1990年)などに出演して注目を浴び、前述の『リービング・ラスベガス』でアカデミー賞主演男優賞を獲得する。その後、『ザ・ロック』(1996年)や『フェイス/オフ』(1997年)などのアクション大作に出演する。その後『キック・アス』(2010年)など気になる作品はチェックしていたが、以降はニコラスの出演作品の多さに観るのが追いつかなくなり、「なんで、こんなにたくさんの映画に出演するのだろう」という疑問の答えはまだわかりません。

あと『ロングレッグス』を調べていて驚いたのが、監督のオズグッド・パーキンスだ。彼は俳優としても活動しているのだが、父親が『サイコ』(1960年)の主演俳優アンソニー・パーキンスだったのである。『サイコ』はサイコサスペンスの先駆けとなった作品だが、アンソニーの息子が俳優・監督だったのは初めて知りました。しかもオズグッドは『サイコ2』(1983年)でアンソニー・パーキンスの子ども時代を演じていた。

謎が多い予告編ではあるが、ニコラスが初めてシリアルキラーに挑み、サイコな血筋を受け継いだ監督による作品なので、興味はつきない。取りあえず、映画館で事件の真相を見届けてきます!

今回注目した予告編:

『ロングレッグス』

監督:オズグッド・パーキンス

出演:マイカ・モンロー、ニコラス・ケイジ

2025年3月14日より公開

公式サイト:

https://movies.shochiku.co.jp/longlegs/

—————————————————————————————–

戦え!シネマッハ!!!!

バックナンバーはこちら

◆【映像翻訳にご興味をお持ちの方は今すぐ「リモート個別相談」へ!】 入学をご検討中の方を対象に、リモート個別相談でカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

明けの明星が輝く空に 第182回:ウルトラ名作探訪21「悪魔はふたたび」

『ウルトラマン』第19話、「悪魔はふたたび」は、ファンにとって贅沢な作品だ。通常と違って怪獣が2体登場するということもあるが、それよりむしろ、“特撮の神様”が直々に現場で陣頭指揮を執ったからである。“特撮の神様”とは、もちろん、ゴジラの生みの親である円谷英二氏。『ウルトラマン』の制作には監修という立場で関わっていたが、スケジュールの都合上、急遽リリーフ登板をすることになったのだ。(ただし、何らかの理由で、番組クレジットに氏の名前はない。)

特撮場面でまず印象に残るのは、ミニチュアセットが通常のビル街や山中ではなく、大きなスタジアムであることだ。風景の中にランドマーク的な建造物があると、画が引き締まる。よく使われるのは東京タワーや城の天守閣などだが、スタジアムは他に例を見ない。残念ながら、これが英二氏本人のアイデアだったかどうかはわからないのだが、そうでなかったとしても、英二氏の登板に臨んで、美術スタッフが特別なことをしようと考えた可能性も小さくはないだろう。(カメラマン、鈴木清氏の「それっ、おやじ様のお出ましだあ!ということで撮影部全員集合でね、カメラを八台並べたんですよ」という証言からは、当時の現場の空気がよく伝わってくる。)

英二氏の登板が脚本にも影響したのか、準備稿の段階で1体だけだった怪獣は、決定稿では2体に増えることになった。東京の工事現場から出土した2つのカプセルから、それぞれ怪獣が出現するのだが、もともとは怪獣と古代人が入っている設定だったのだ。

脚本の共同執筆者の1人、山田正弘氏による準備稿のプロットは、眠りから覚めた古代人が、目のあたりにした後世の社会は存続する価値がないと判断し、怪獣を使ってそれを滅ぼそうとするというものだったようだ。これはこれで、文明批判の精神が読み取れて興味深い。ただ、「古代人+怪獣」という組み合わせは、すでに第12話「ミイラの叫び」(脚本:藤川桂介)で使われていた。それが理由かどうかは不明だが、もう1人の共同執筆者である南川竜氏(実は野長三摩地瀬監督のペンネーム)が加えた変更によって、同じような話は避けられることになった。また、テレビ番組としては豪華な、怪獣同士の対決も実現したのだ。

2体の怪獣、アボラスとバニラは、それぞれ青と赤という体色の対比がライバル関係を表しているようだし、視聴者は好みの色によって(無意識に)どちらかに肩入れすることにもなりやすく、自然と戦いの行方に興味を抱く。ただ、番組の主菜はウルトラマン対怪獣だから、前菜である怪獣同士の戦いを見どころ満載なものにするわけにもいかない。そのためか、全体的にアクションは地味な印象だ。それでも、アボラスの吐く霧状の溶解液と、バニラの吐く火炎がぶつかり火花が飛び散るところなど、力が互角であることを象徴的に見せる演出が冴える。

結局、この“予選”を制したアボラスが“決勝”に進み、シード権を持っていたウルトラマンと戦う。ジャンプしてアボラスの溶解液をかわし、そのまま捨て身のドロップキックを見舞うウルトラマン。蹴られたアボラスもひるまず、ウルトラマンが地面に落ちたところに突進。上から覆い被さられたウルトラマンは、力を込めてグググっとアボラスの上体を起こし、両足で蹴り上げ立ち上がる。そこへ間髪入れずアボラスの溶解液が…。なかなかメリハリの利いたアクションだ。

このとき、溶解液を浴びてしまったウルトラマンが一瞬動かなくなり、ハッとさせるなど、心憎い演出が光る場面が続く。極めつきは、両者の必殺技の応酬だ。アボラスの溶解液をよけ、スペシウム光線を放つウルトラマン。命中はしたが、アボラスはしぶとく、また溶解液を吐く。ウルトラマンも、再びそれをかわして光線を放つ。この動きがもう1回繰り返され、ようやく決着する。スペシウム光線1発で決まらないだけでなく、3回も連続で放つのは非常に珍しい。マンネリ化を避けるという狙いも見て取れるが、アクションの繰り返しと両者のカットを交互につなぐ編集がリズムを生み、映像的に心地よいシークエンスになっている。

また、この場面では、カメラアングルにも工夫が見られる。2回目のスペシウム光線だけ、オーソドックスな水平アングルではなく、カメラを傾けた“ダッチアングル”になっているのだ。そのおかげで、ウルトラマンの姿勢は同じなのに、単調な繰り返しという印象を受けない。英二氏自身、もともとカメラマンとしてキャリアを積んだ人だった。また、特撮現場では構想に合わせてセットを組むのではなく、まずセットを作り、それを見て構図を決めていたというぐらいだから、このときのカメラアングルも英二氏のアイデアだった可能性が高いだろう。

モンスター同士の戦いは、たとえば英二氏が研究し尽くしたという映画『キング・コング』(1933年)ですでに見られたものだ。しかし、それをゴジラシリーズのようにメインに据えることを思いついたのは、おそらく英二氏が初めてだった。このフォーマットが、ゴジラ映画のみならず、ガメラ映画の隆盛をもたらしたことはまず間違いない。ただし、毎週新たな怪獣が登場する『ウルトラマン』で、複数の着ぐるみを製作するのは、予算とスケジュールの面で厳しかっただろう。だから、怪獣同士の戦いが見られる回は貴重だった。その中でも、“円谷英二の特撮映像”が味わえる「悪魔はふたたび」は、ファンであれば襟を正して観るべき特別な作品なのである。

「悪魔はふたたび」(『ウルトラマン』第19話)

監督:野長瀬三摩地、脚本:山田正弘・南川竜、特殊技術:高野宏一

—————————————————————————————–

【最近の私】最近アンティークショップを見て回ったりしていると、持っててもなぁ・・・という物が欲しくなったりして困ります。たとえば、ステンドグラス入りの建具とか。小さめの物なら、衝立みたいにリメイクすればイケる・・・かな?

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

バックナンバーは こちら

◆【映像翻訳にご興味をお持ちの方は今すぐ「リモート個別相談」へ!】 入学をご検討中の方を対象に、リモート個別相談でカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

花と果実のある暮らし in Chiang Mai プチ・カルチャー集 Vol.88 アンティーク家具に見る世界事情

★「花と果実のある暮らし in Chiang Mai」

今、友人が新しい家を建てています。その家にタイのアンティーク家具を揃えたい!ということで、先日、アンティーク家具ハンティングに一緒に行く機会に恵まれました。私も10年くらい前にアンティーク家具屋巡りにハマった時期があり、久しぶりに一緒にショップホッピングをしてびっくりしたことが…。当時に比べて物が極端に少なくなっていているのです!ちょっとした手頃な椅子や机など、タイならではの古くて良い家具はどこへやら!?お店の人曰く、「みんな海外に流出しちゃったのよー。」と、あっけらかん。「日本人も昔は買い付けに来ていたけど、最近はめっきり来ないねえ。」とも。タイ人も現代の新しくて安い家具に魅了されて、重たい木製の家具を手放してしまっているそうですが、そうした家具を外国人が買い付けているわけです。おもしろい事に、今は反対にヨーロッパの家具がどんどん輸出され、安くなってアジア、特にタイや中国で売れているとのこと。なんだか家具を通じて世界の経済の流れを垣間見て、また、グローバルな世界になった今、物の流通も地球規模でどんどん移動しているんだなあとしみじみ感じた1日でした。

移築されて売られている米蔵 アンティークの家具 —————————————————————————————–

Written by 馬場容子(ばば・ようこ)

東京生まれ。米国大学でコミュニケーション学専攻。タイ、チェンマイに移住し、現在は郊外にある鉄工房でものづくりをするタイ人パートナーと犬と暮らす。日本映像翻訳アカデミー代々木八幡・渋谷校時代の修了生。

花と果実のある暮らし in Chiang Maiこちら

◆【映像翻訳にご興味をお持ちの方は今すぐ「リモート個別相談」へ!】 入学をご検討中の方を対象に、リモート個別相談でカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

やさしいHawai‘i 第87回 ヘヴァヘヴァ (2) 謎解き

前回、ハワイの神官ヘヴァヘヴァの先祖パアオが、およそ11~13世紀ごろハワイへやって来て、厳しいカプ(生活を規制する厳しい掟)をしいたことを述べました(第86回 ヘヴァヘヴァ (1) )。それ以降およそ500年間、ハワイの人々は厳格なカプの管理下で過ごすことになります。カプを破れば、多くの場合死が待っていたのです。

古代ハワイでは、10月または11月ごろからおよそ4カ月の間、豊穣の神ロノを祀るマカヒキという祭りが行われました。その間は労働や戦いは禁止され、ロノの象徴である白い布が掲げられます。ちょうどその時期に白い帆を揚げてやって来たキャプテンクックの船を見て、ハワイの人々は豊穣の神ロノと思い込み、カプから解放されると歓迎したわけです。これがハワイの人々が西洋の文化に接した、最初の公の出来事でした。(実際は難破船などがカウアイ島付近に流れ着いたりして、それ以前にも何らかの異文化との接触はあったようです)。

その後、カメハメハ大王は白人たちが持ち込んだ武器、船舶、人材などの西洋文化の力を利用して、ハワイ王国の統一に成功します。しかしカメハメハ自身は伝統的な古代ハワイの神を固く信仰し、カフナ・ヌイ(最高位の神官)であるヘヴァヘヴァを、最も信頼するアドバイザーとしていました。

それまで厳しいカプで生活が規制されていたハワイの人々は、外の世界からやって来た新しい文化に接し、機会あるごとに“カプが破られても天罰は下らない”という現実を垣間見ることになります。特に王室のメンバーは、白人たちと接する機会が多く、中でもカアフマヌ(カメハメハのお気に入りの妻)のような思い切った行動をとる人は、白人の男性と共に食事をしたり、女性には禁じられていた食べ物を食したりして、あえてカプを破る行動をとりました。そしてカプを破ったからと言って、天罰が下らないことを身をもって経験したのです。

元来カアフマヌは、男女の差を作っているカプに不満を持っていました。ですから古代ハワイの宗教を厳守していたカメハメハ大王が亡くなると、それを機に聖なる妻と呼ばれていたケオプオラニと共に、カプの廃止を進めます。そのためには、カメハメハ大王の信頼を得ていたヘヴァヘヴァを味方にすることは絶対に必要なことでした。

カメハメハ大王の亡きあと、後を継いだカメハメハ2世リホリホは、当初はカプ廃止を受け入れませんでした。カプはハワイの伝統文化を長い間支えてきた価値観で、それを廃止することは、社会に大きな変革をもたらすこととなります。リホリホ自身が、妻を何人も持ち、アルコールを飲み、伝統的なハワイの文化に浸っていた生活を変えることには、大きな抵抗があったのです。しかし母親のケオプオラニは、食事をするとき男女は同席してはならないという最も象徴的なカプに背いて、リホリホに公の席で一緒に食事をするように命じます。最後はリホリホがその言葉に従ったことで、ついにカプが廃止されたことがハワイ王国全土に宣言されたのです。

それまでカメハメハ大王はもちろんのこと、カメハメハ2世リホリホも、ヘヴァヘヴァのカフナとしての能力を信じ、強力なアドバイザーとして、ことあるごとに指示を仰いでいました。至近距離にいたヘヴァヘヴァは、息子のリホリホには、父親のカメハメハ大王ほどの力量がないことを察知していたに違いありません。

ヘヴァヘヴァに関して代々、カイルア・コナ地方に語り伝えられてきた、こんな話があります。

カメハメハ大王が亡くなった翌年の1820年、宣教師を乗せた船が、ハワイ島のカイルア・コナにやって来ました。実はその数日前に、ヘヴァヘヴァは彼らがやってくること、そしてどの港に入港するかも正確に予知し、王族にこう伝えるように命じたそうです。

「首長よ、新しい神が間もなく、ここにおいでになります」

そして実際に数日後、アメリカからの宣教師を乗せた船が、予言された港へやって来たのです。

ヘヴァヘヴァは実際に、物事を予知する透視能力で船の到来を知ったのでしょうか。

あるいは、港を見晴らせる高台に立っていた人物が、偶然沖に大きな船を見つけ、その存在をヘヴァヘヴァに伝えた、という可能性も考えられるわけです。ヘヴァヘヴァは以前から、キリスト教に関する情報を得ており、いつか宣教師たちがハワイを訪れるであろうと予測していた、いえ、むしろその訪れを待っていたのかもしれないのです。

沖に近づいてきた外国船の情報を得て、ヘヴァヘヴァは自分なりの解釈を加え、それこそが待っていた新しい神を伝えるための船であると、王族に知らせたのかもしれません。それは彼の透視能力のためではなく、それまで積み上げてきた、世界の潮流に対する鋭い彼の知識だったのかもしれないのです。

様々な憶測が考えられる中、確実なことは、ヘヴァヘヴァが実に賢い人物であったということです。彼は伝統的なハワイのカフナではありましたが、世界の動きに対し大変敏感でした。キャプテンクックが1778年にやって来て以来、あるいはそれ以前から白人が様々な形でハワイを訪れ、彼らが違う神を信じ、それが当時の世界の潮流であることを、ヘヴァヘヴァはかなり前から感じ取っていたに違いありません。

〔ヘヴァヘヴァが火をつけたカイルアコナにあるヘイアウ〕 (1970年に復元されたもの) 写真はハワイ観光局アロハプログラムから

カアフマヌがカプの廃止を進めるにあたって、ヘヴァヘヴァに協力を求めたことは確かでした。ただ彼が、大きな権力を持っていたカフナの地位を捨て、先頭を切って伝統の宗教の象徴であったヘイアウ(神殿あるいは寺院)に火をつけるには、何かもう一つ背中を押す大きな理由があったに違いない、それが何であったのかをどうしても突き止めたい。そしてようやく、そのカギとなる文献を見つけたのです。

『Ka’ahumanu also succeeded in winning over Hewahewa, the kahuna nui of the Haloa’e priesty order. In return, the priestly orders were promised the retention of their landholdings and their position within the ali’i. 』

(カアフマヌはカプの廃止を進めるにあたり、カフナの最高位であるヘヴァヘヴァを味方に引き入れることに成功した。その見返りとして、土地の所有権と首長の中での彼の地位を確保することを約束した。…扇原訳)

この文献は、Australian National University Pressから出版された、『Transforming Hawai’i』の中の一文です。

カメハメハ大王の能力に及ばない息子リホリホが王家を相続することによって、今後のハワイ王国の行く末がどうなるかを、ヘヴァヘヴァはすでに明白に察知していたに違いないのです。当時、摂政となったカアフマヌの強い力と、カフナ・ヌイとしての自分の神職の立場を、うまく駆使しようとしたわけです。カプの廃止をすすめようとするカアフマヌに協力し、自らはヘイアウに火をつけ伝統の神々を否定していることを表明。その代償として、ハワイの人々にとって何より大切な土地の所有権、そして自らの社会的立場を確保することを求めたのです。

考えてみれば当然のことでした。私は“カフナ・ヌイ、ヘヴァヘヴァ”という、何となく神秘的なイメージから離れられなくて、なぜ彼がその絶対的な権力を捨てたのか、ということに強い疑問をずっと感じていました。しかし結局彼は、カメハメハ大王亡き後のハワイ社会でいかに生きていくか、という当たり前のことを求めていたわけです。

これが、私が求めていたヘヴァヘヴァの謎解きの最終結論です。古代ハワイの神に仕えていたカフナのへヴァへヴァは、カメハメハ2世となったリホリホの力量不足、そして押し寄せる西洋文化、キリスト教の流れを察知し、カアフマヌが大きな力を持っていた当時のハワイ王国内での自分の立場をいかに確保するかを考え、カプを捨て、カフナ・ヌイを捨てたのではないでしょうか。もしかしたらヘヴァヘヴァは、本心から古代ハワイの文化を否定し、新しい神を信じようとしたのかもしれません。でも、それは誰にも分からないことです。

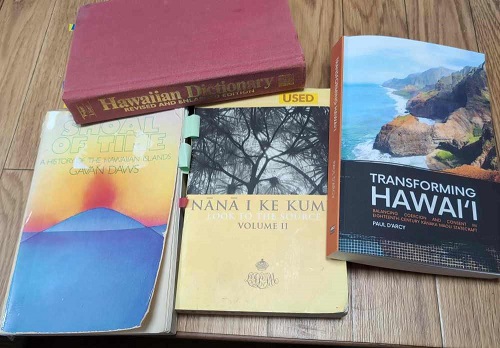

〔頼りにしている本たち〕

参照した書籍

『Shoal of Time』 by Gavan Daws

『Nana I ke kumu』 Look to the source by Mary Kawena Pukui, E.W.Haertig, M.D. , Catherine A. Lee

『Transforming Hawai’i』 Balancing coercion and consent eighteen-century kanaka maoli statecraft By Paul D’arcy Australian National University Press Pacific Series

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘I

バックナンバーはこちら

お前には黙秘権がある…永遠に ロバート・ツダールin 『マニアック・コップ』

【最近の私】デイヴィッド・リンチ監督が亡くなりました。彼の映画のすべてを自分は理解できてはいないと思いますが、彼の作品群は今まで観た映画の記憶の中で強烈に残っています。

普通、映画の中では、警察官は市民の安全を守るべき存在である。だが、時には悪徳警察官や悪徳医師など、悪の存在として登場する場合がある。今回紹介するのは、『マニアック・コップ』(1988年)でロバート・ツバールが演じた警察官を紹介したい。

映画は、警察官の制服を身に着けている男(ロバート・ツバール)の姿から始まる。男の名前はマット・コーデル。彼は制服を着て夜のニューヨークに出没する。ある時、女性が強盗に襲われる。命からがら逃げている女性の前に、コーデルが現れる。警察官がいて助かったと安心する女性だが、なぜかコーデルに殺害されてしまう。

コーデルは銃を持つだけではなく、剣を仕込んだ警棒を持って獲物を狙う。しかも銃で撃たれてもビクリともしない。警察が捜査を始めるが、さらに犠牲者が増えていく。マスコミからも「犯人は殺人警察官(マニアック・コップ)」と報道され、警察は避難の的となる。さらに市民が拳銃で警察官を撃つという事件まで発生し、街は恐慌状態に陥る。

この連続殺人事件の容疑者として、ジャック巡査(ブルース・キャンベル)が警察から追われる身となる。ジャックは無罪を照明するために犯人を探す。その中で、コーデルという警察官の存在に行きつく。コーデルは優秀な警察官だったが、ニューヨーク市長とその上層部の不正の証拠をつかんでいた。だが、市長の策略で、無実の罪で刑務所に収監される。その刑務所には、かつてコーデルが逮捕した犯罪者たちが待ち構えていた。

恨みを持つ囚人たちにめった刺しにされ、傷だらけの顔と体でコーデルは命を落とす…。これ以上はネタばれになるので言いません。果たして犯人は誰なのか。コーデルの幽霊なのか。

コーデルを演じたロバート・ツダールは、イリノイ州シカゴに生まれる。大学を卒業すると、シカゴで警察官をしていたという経歴を持つ。そして歌手、キーボード奏者として活動したあと、俳優の道を志す。身体的な特徴(大柄な体格と特徴的なアゴ)から、ホラーやアクション映画に出演してきた。本作『マニアック・コップ』(1988年)で人気を得て、その後はシルヴェスター・スタローン主演の刑事アクション『デッドフォール』(1989年)、クリスチャン・スレイター主演のギャング映画『モブスターズ/青春の群像』(1991年)などに出演する。ちなみに『マニアック・コップ』は続編となる『マニアック・コップ2』が1990年に制作され、さらに『マニアック・コップ3/復讐の炎』(1993年)が作られるなど、シリーズ化されている。

ロバートは2015年に64歳で亡くなっているが、インターネットで調べると、ロバートが出演してきた数多くの映画(日本未公開作も多い)が出てくる。タイトルを見る限り、主にホラーやアクションのジャンルのようだが、個性的な風貌で記憶に残っている人も多いのではないでしょうか(自分を含む)。

『マニアック・コップ』は低予算で作られた作品だが、撃たれても死なない設定は『ターミネーター』(1984年)を思わせる。適宜に差し込まれるバイオレンス描写や、終盤のカーチェイスも見どころだ。『死霊のはらわた』(1981年)に出演していたブルース・キャンベルが登場するなど、ホラー映画ファンには根強い人気を得ている。

公開時の宣伝コピー「お前には黙秘権がある…永遠に」は、アメリカで警察官が容疑者を逮捕する際に言う「ミランダ警告」が元になっている。自分も80年代にビデオで初めて見たが、その後も地上波テレビで何度も放送されていたのを覚えている。そして今回、紹介するために久しぶりに『マニアック・コップ』を観ました。何度も観たけど、クセになる、また観たくなる作品なんだろうと思います。

—————————————————————————————–

戦え!シネマッハ!!!!

バックナンバーは こちら

明けの明星が輝く空に 第181回:夢幻のヒロインたち6:原田美代子(スネーク)

登場作品:映画『仮面ライダー THE FIRST』(2005年)

キャラクター設定:病に冒され、結果として改造人間となった少女

年の頃は15か16だろうか。原田美代子は、病弱な少女だった。ある日、彼女の病室に悪の組織ショッカーの男が現れた。そして、あなたの病気は必ず治ると告げる。その巧妙な誘いに乗った彼女は、結果として、スネークと呼ばれる改造人間となってしまう。

実は、先月の記事で取り上げた怪人コブラは、このスネークのパートナーだ。コブラの正体は、美代子が入院中に出会った少年、三田村晴彦である。美代子と同じ病院に入院していた彼は、自分の病気は治らないと自暴自棄になっていた。美代子はそんな晴彦の病室に、人知れずガーベラの花を飾っていたが、その厚意は素直に受け入れてもらえなかった。

そんな晴彦もやがて、美代子に対して心を開くようになる。病院から抜け出した2人は、つかの間の楽しい時間を過ごす。しかし、その最中に美代子は倒れてしまう。戻った病室で、もう自分に残された時間はわずかだと晴彦に告げたとき、まるで待っていたかのように現れたのが、ショッカーから来た男だった。

『仮面ライダー THE FIRST』は、主人公である本郷猛の物語と、美代子たちの物語を並行して見せる。しかし、時系列で言うと、美代子たちの場面は過去の出来事だ。劇中のリアルタイム=本郷の物語が進行しているとき、2人はすでに改造人間となっていた。その正体が明らかになるのは映画のクライマックスで、以下のような場面だ。

ライダーに倒されたコブラの目の前に、ガーベラが一輪だけ咲いている。それは、晴彦が美代子のために、蒔いておいた種が花をつけたものだった。その花を見て、マスクを脱ぐコブラ。現れた顔は、晴彦だった。近くに、マスクが脱げた美代子が横たわっている。彼は花を摘み、最後の力を振り絞って美代子の元へ行くが、すでに彼女は息をしていない。晴彦は美代子の髪に花を挿すと、「ありがとう」とつぶやき、絶命した。

ヘビ系の怪人が男女ペアで登場するのは、原作者である石ノ森章太郎(当時は石森章太郎名義)氏が、メディアミックスの形で描き進めた漫画版のオマージュだろう。そこでは、晴彦(コブラ男)を間違って射殺してしまった美代子(メドウサ)が自決する、という悲劇的結末を迎えるが、彼らが登場するのは作品の一部のみ。彼らの人生は語られなかった。

一方、2人を“裏の主人公”と言える立ち位置にまで押し上げた『仮面ライダー THE FIRST』。美代子が晴彦の病室に花を飾ったのは、自分の死期を悟っていたからだろうか。同じように病気に苦しむ晴彦には、自暴自棄にならず希望を捨てないで欲しいという願いからだったのかもしれない。

いずれにせよ、晴彦に余計なことはするなと言われても、彼女はくじけず、お弁当を作ったり、マフラーを編んだりして彼を励まし続けた。そんな健気な姿を見せていた彼女が、病弱であることにつけ込まれ、悪の手先となってしまうのはなんとも哀しい。それだけに、最期の描写があっさりしていたのは残念だった。美代子が登場する数々の場面は、このラストのために積み上げられてきたはず。たとえば、倒れた2人の姿を俯瞰で映すなど、余韻を味わえる演出が欲しかったと思ってしまう。

美代子を演じた小林涼子さんは、映画公開時、まだ15歳。幼い頃から親しんだクラシックバレエの素養を生かし、体の柔軟性を生かしたアクションを披露してくれている。実は、スネークのマスクは口元が出ており、危険なアクションでなければ、ご本人が演じていたそうだ。印象的だったのは、Y字バランス、いや、むしろI字バランスと呼ぶべき姿勢からの、“踵落とし”と呼ばれる蹴り技。また、足を後方に振り上げ、背中を反らし、自分の頭越しに正面の敵を蹴るという、曲芸のような蹴り技も披露している。

小林さん演じるスネークはまた、背筋を伸ばし、足を前後にクロスさせた立ち姿も美しい。それだけに、終始無言で口元に笑みを浮かべ、かすかな笑い声を響かせるのが不気味で、ヘビ怪人にふさわしい冷酷さを感じさせてくれる。I字バランスからの蹴りなど、動きを封じられた相手に対してだったので、まるでいたぶるのを楽しむかのようだった。

それにしても、なぜガーベラだったのか。そこには当然、何らかの意味が込められているはずだ。映画で使用されていたのは、白に近いピンクのもの。花言葉を調べてみると、ピンクのガーベラは「崇高な愛」や「思いやり」、「感謝」などで、白のガーベラは「希望」、「純潔」などだった。美代子が晴彦の病室に飾るとき、それは「思いやり」であるのと同時に、「希望」という意味を込めていたのだろう。その後、2人の関係は「純潔」で「崇高な愛」に進展していたのかもしれない。そして晴彦は、死の間際に感謝の言葉を告げたが、その気持ちはガーベラでも表されていたのだ。すでに命の灯火は消えていた美代子だったが、晴彦の言葉と思いが届いたと信じたい。

—————————————————————————————–

【最近の私】新潮文庫の『遠野物語』には、三島由紀夫の解説が掲載されてます。『遠野物語』は小説であるとする論考が面白い。映像作品にも通じる話かと思うので、気になる方は是非一読を。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

バックナンバーはこちら

◆【映像翻訳にご興味をお持ちの方は今すぐ「リモート個別相談」へ!】 入学をご検討中の方を対象に、リモート個別相談でカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

花と果実のある暮らし in Chiang Mai プチ・カルチャー集 Vol.87 パパイヤの恩恵

★「花と果実のある暮らし in Chiang Mai」

フードエクスチェンジをしているご近所さんのキッチンガーデンを見せてもらいました。なす、トマト、タイのバジル、パパイヤ、マンゴーとなんとも贅沢な庭です。私も庭にハーブガーデンをと思っては、何度も失敗しているので、なんともうらやましい。そんな矢先、我が家にも鳥が持ってきたのか、捨てた種から育ったのか、急ににょこにょこと5本の木が生えてきました。一本の木には15個くらいのパパイヤの実がなっているのだから50個以上ものパパイヤが獲れるなんてどうしようと勝手に想像していました。ある日、我が家に来たパートナーのお姉さんが、すかさずタワワに実る青いパパイヤを見つけて、「あら!あれソムタムにするからちょうだい。」とリクエスト。さすがに50個も食べられないし、もらってもらえて嬉しいと思うと同時に、ソムタム(パパイヤサラダ)と思いつくのはさすがタイ人と思って聞いていました。残りのパパイヤは黄色く熟してから食べようと大事に見守っていたら、今度はライバル登場。先に鳥に食べられてしまいました。次こそはと、タイ人に収穫のタイミングを教えてもらい、うっすら黄色になってきた下から3つのパパイヤを収穫し、家の中でじっくり熟させて山吹色になってから食べました。甘くてとってもおいしい!他の2個をお裾分けしたらみんなも喜んでくれました。自然に生えてきた木でこんなにも幸せな気分になれるのだと、種を運んでくれたライバルの鳥に感謝し、徐々に熟していくパパイヤの実を眺める楽しさを覚えたのでした。

ライバルに先に食べられてしまった! 立派なパパイヤ

—————————————————————————————–

Written by 馬場容子(ばば・ようこ)

東京生まれ。米国大学でコミュニケーション学専攻。タイ、チェンマイに移住し、現在は郊外にある鉄工房でものづくりをするタイ人パートナーと犬と暮らす。日本映像翻訳アカデミー代々木八幡・渋谷校時代の修了生。

花と果実のある暮らし in Chiang Mai

バックナンバーは こちら

◆【映像翻訳にご興味をお持ちの方は今すぐ「リモート個別相談」へ!】 入学をご検討中の方を対象に、リモート個別相談でカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら