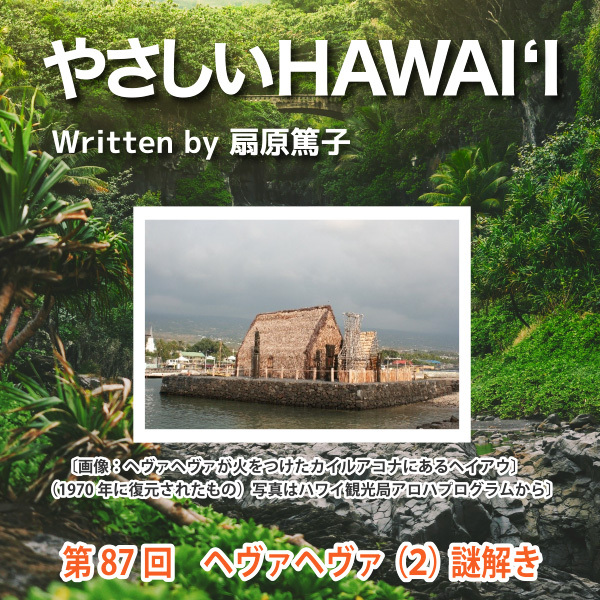

やさしいHawai‘i 第87回 ヘヴァヘヴァ (2) 謎解き

前回、ハワイの神官ヘヴァヘヴァの先祖パアオが、およそ11~13世紀ごろハワイへやって来て、厳しいカプ(生活を規制する厳しい掟)をしいたことを述べました(第86回 ヘヴァヘヴァ (1))。それ以降およそ500年間、ハワイの人々は厳格なカプの管理下で過ごすことになります。カプを破れば、多くの場合死が待っていたのです。

古代ハワイでは、10月または11月ごろからおよそ4カ月の間、豊穣の神ロノを祀るマカヒキという祭りが行われました。その間は労働や戦いは禁止され、ロノの象徴である白い布が掲げられます。ちょうどその時期に白い帆を揚げてやって来たキャプテンクックの船を見て、ハワイの人々は豊穣の神ロノと思い込み、カプから解放されると歓迎したわけです。これがハワイの人々が西洋の文化に接した、最初の公の出来事でした。(実際は難破船などがカウアイ島付近に流れ着いたりして、それ以前にも何らかの異文化との接触はあったようです)。

その後、カメハメハ大王は白人たちが持ち込んだ武器、船舶、人材などの西洋文化の力を利用して、ハワイ王国の統一に成功します。しかしカメハメハ自身は伝統的な古代ハワイの神を固く信仰し、カフナ・ヌイ(最高位の神官)であるヘヴァヘヴァを、最も信頼するアドバイザーとしていました。

それまで厳しいカプで生活が規制されていたハワイの人々は、外の世界からやって来た新しい文化に接し、機会あるごとに“カプが破られても天罰は下らない”という現実を垣間見ることになります。特に王室のメンバーは、白人たちと接する機会が多く、中でもカアフマヌ(カメハメハのお気に入りの妻)のような思い切った行動をとる人は、白人の男性と共に食事をしたり、女性には禁じられていた食べ物を食したりして、あえてカプを破る行動をとりました。そしてカプを破ったからと言って、天罰が下らないことを身をもって経験したのです。

元来カアフマヌは、男女の差を作っているカプに不満を持っていました。ですから古代ハワイの宗教を厳守していたカメハメハ大王が亡くなると、それを機に聖なる妻と呼ばれていたケオプオラニと共に、カプの廃止を進めます。そのためには、カメハメハ大王の信頼を得ていたヘヴァヘヴァを味方にすることは絶対に必要なことでした。

カメハメハ大王の亡きあと、後を継いだカメハメハ2世リホリホは、当初はカプ廃止を受け入れませんでした。カプはハワイの伝統文化を長い間支えてきた価値観で、それを廃止することは、社会に大きな変革をもたらすこととなります。リホリホ自身が、妻を何人も持ち、アルコールを飲み、伝統的なハワイの文化に浸っていた生活を変えることには、大きな抵抗があったのです。しかし母親のケオプオラニは、食事をするとき男女は同席してはならないという最も象徴的なカプに背いて、リホリホに公の席で一緒に食事をするように命じます。最後はリホリホがその言葉に従ったことで、ついにカプが廃止されたことがハワイ王国全土に宣言されたのです。

それまでカメハメハ大王はもちろんのこと、カメハメハ2世リホリホも、ヘヴァヘヴァのカフナとしての能力を信じ、強力なアドバイザーとして、ことあるごとに指示を仰いでいました。至近距離にいたヘヴァヘヴァは、息子のリホリホには、父親のカメハメハ大王ほどの力量がないことを察知していたに違いありません。

ヘヴァヘヴァに関して代々、カイルア・コナ地方に語り伝えられてきた、こんな話があります。

カメハメハ大王が亡くなった翌年の1820年、宣教師を乗せた船が、ハワイ島のカイルア・コナにやって来ました。実はその数日前に、ヘヴァヘヴァは彼らがやってくること、そしてどの港に入港するかも正確に予知し、王族にこう伝えるように命じたそうです。

「首長よ、新しい神が間もなく、ここにおいでになります」

そして実際に数日後、アメリカからの宣教師を乗せた船が、予言された港へやって来たのです。

ヘヴァヘヴァは実際に、物事を予知する透視能力で船の到来を知ったのでしょうか。

あるいは、港を見晴らせる高台に立っていた人物が、偶然沖に大きな船を見つけ、その存在をヘヴァヘヴァに伝えた、という可能性も考えられるわけです。ヘヴァヘヴァは以前から、キリスト教に関する情報を得ており、いつか宣教師たちがハワイを訪れるであろうと予測していた、いえ、むしろその訪れを待っていたのかもしれないのです。

沖に近づいてきた外国船の情報を得て、ヘヴァヘヴァは自分なりの解釈を加え、それこそが待っていた新しい神を伝えるための船であると、王族に知らせたのかもしれません。それは彼の透視能力のためではなく、それまで積み上げてきた、世界の潮流に対する鋭い彼の知識だったのかもしれないのです。

様々な憶測が考えられる中、確実なことは、ヘヴァヘヴァが実に賢い人物であったということです。彼は伝統的なハワイのカフナではありましたが、世界の動きに対し大変敏感でした。キャプテンクックが1778年にやって来て以来、あるいはそれ以前から白人が様々な形でハワイを訪れ、彼らが違う神を信じ、それが当時の世界の潮流であることを、ヘヴァヘヴァはかなり前から感じ取っていたに違いありません。

写真はハワイ観光局アロハプログラムから

カアフマヌがカプの廃止を進めるにあたって、ヘヴァヘヴァに協力を求めたことは確かでした。ただ彼が、大きな権力を持っていたカフナの地位を捨て、先頭を切って伝統の宗教の象徴であったヘイアウ(神殿あるいは寺院)に火をつけるには、何かもう一つ背中を押す大きな理由があったに違いない、それが何であったのかをどうしても突き止めたい。そしてようやく、そのカギとなる文献を見つけたのです。

『Ka’ahumanu also succeeded in winning over Hewahewa, the kahuna nui of the Haloa’e priesty order. In return, the priestly orders were promised the retention of their landholdings and their position within the ali’i. 』

(カアフマヌはカプの廃止を進めるにあたり、カフナの最高位であるヘヴァヘヴァを味方に引き入れることに成功した。その見返りとして、土地の所有権と首長の中での彼の地位を確保することを約束した。…扇原訳)

この文献は、Australian National University Pressから出版された、『Transforming Hawai’i』の中の一文です。

カメハメハ大王の能力に及ばない息子リホリホが王家を相続することによって、今後のハワイ王国の行く末がどうなるかを、ヘヴァヘヴァはすでに明白に察知していたに違いないのです。当時、摂政となったカアフマヌの強い力と、カフナ・ヌイとしての自分の神職の立場を、うまく駆使しようとしたわけです。カプの廃止をすすめようとするカアフマヌに協力し、自らはヘイアウに火をつけ伝統の神々を否定していることを表明。その代償として、ハワイの人々にとって何より大切な土地の所有権、そして自らの社会的立場を確保することを求めたのです。

考えてみれば当然のことでした。私は“カフナ・ヌイ、ヘヴァヘヴァ”という、何となく神秘的なイメージから離れられなくて、なぜ彼がその絶対的な権力を捨てたのか、ということに強い疑問をずっと感じていました。しかし結局彼は、カメハメハ大王亡き後のハワイ社会でいかに生きていくか、という当たり前のことを求めていたわけです。

これが、私が求めていたヘヴァヘヴァの謎解きの最終結論です。古代ハワイの神に仕えていたカフナのへヴァへヴァは、カメハメハ2世となったリホリホの力量不足、そして押し寄せる西洋文化、キリスト教の流れを察知し、カアフマヌが大きな力を持っていた当時のハワイ王国内での自分の立場をいかに確保するかを考え、カプを捨て、カフナ・ヌイを捨てたのではないでしょうか。もしかしたらヘヴァヘヴァは、本心から古代ハワイの文化を否定し、新しい神を信じようとしたのかもしれません。でも、それは誰にも分からないことです。

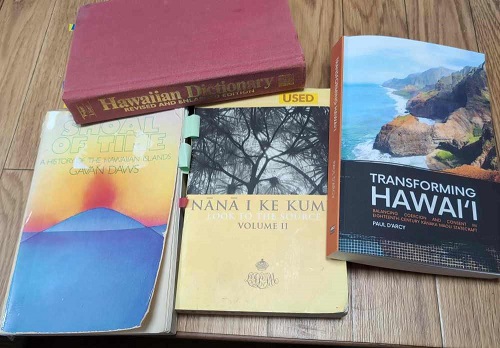

参照した書籍

『Shoal of Time』 by Gavan Daws

『Nana I ke kumu』 Look to the source by Mary Kawena Pukui, E.W.Haertig, M.D. , Catherine A. Lee

『Transforming Hawai’i』 Balancing coercion and consent eighteen-century kanaka maoli statecraft By Paul D’arcy Australian National University Press Pacific Series

—————————————————————————————–

Written by 扇原篤子(おぎはら・あつこ)

1973年から夫の仕事の都合でハワイに転勤。現地で暮らすうちにある一家と家族のような付き合いが始まる。帰国後もその 一家との交流は続いており、ハワイの文化、歴史、言葉の美しさ、踊り、空気感に至るまで、ハワイに対する考察を日々深めている。

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘I

70年代前半、夫の転勤でハワイへ。現地での生活を中心に“第二の故郷”を語りつくす。

バックナンバーはこちら