【2024年7月期 英日映像翻訳日曜集中クラス開講!】ご興味を持ちの方は「リモート・オープンスクール」へ!※開講前、最後の開催

【2024年7月期 英日映像翻訳日曜集中クラス開講】 開講日:2024年7月14日(日) 字幕、吹き替え、多様なジャンルを学べるJVTAで 映像翻訳のプロを目指す!

日本映像翻訳アカデミー(JVTA)は、字幕・吹き替えの翻訳者として活躍するために必要なスキルを学ぶ職業訓練校です。英語から日本語へ翻訳する英日映像翻訳 と日本語から英語へ翻訳する日英映像翻訳 があり、目的に合わせたコースを選んでいただくことができます。コース修了後、当校独自のトライアル(プロ化試験)に合格すれば、併設する翻訳受発注部門よりお仕事を紹介させていただくので、学んだスキルを実践で生かしていただくことができます。プロとして活躍できるスキルを身につけるチャンスです。※2024年7月期は英日映像翻訳の日曜集中クラス開講のみ 。「リモート・オープンスクール」 にご参加ください。当日は業界ガイド、字幕体験レッスン、スクール説明 を実施。映像翻訳の世界を深く知っていただくことができます。

【こんな方はぜひご参加ください】

英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ(コースの詳細▶こちら 日英映像翻訳 総合コース(コースの詳細▶こちら その他、コースや入学に関するよくあるご質問は▶こちら 会社概要▶こちら

◆ジャパンタイムズの「通訳・翻訳キャリアガイド」のサイト

▶こちら

映像翻訳のすべてが分かる!

オープンスクール 詳細

【日程】すべて日本時間 2024年 6月9日(日)9:00~12:05 ※終了しました7月期開講前の最後の開催です。 ※今期は英日映像翻訳 総合コース・Ⅰの日曜集中クラスのみ募集。修了後、2024年10月期開講の英日映像翻訳 総合コース・Ⅱへ進級が可能です。 ※最終申込締切は2024年7月17日(水)です。

▼当日のタイムスケジュール

※映像翻訳のプロとして仕事をする際の目安となる英語力については▶こちら

※タイムスケジュールは変更になることがございます。※入学には「スクール説明」または「リモート個別相談」への参加が必須です。

【参加条件】

【参加形式】

【動画で解説!】現役受講生が答える!受講にまつわる5つの質問

VIDEO

▶JVTAを動画でもっと知りたい方はJVTAの公式YouTubeチャンネル へ

【お問い合わせ】 ▶総合問い合わせフォーム

【ご予約】 フォーム に記入して送信ボタンを押してください。送信後、ご入力いただいたメールアドレス宛に自動返信メールが届きます。必ずお読みください。

JVTAは情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27001:2013」を取得しています。詳しくはこちら

【オープンスクールに参加できない方はこちら】

◆月曜・水曜・金曜に開催!▶「英日字幕体験レッスン」 ▶「日英字幕体験レッスン」 ▶こちらから ▶こちらから

◆割引キャンペーン実施中!

興味を持ったら「リモート留学相談会」へ

◆【映像翻訳にチャレンジしてみたい方におすすめ】 字幕の基礎を学ぶ「映像翻訳講座」

こちら

おすすめ記事・動画 ●【サマスク2022レポート】フリーランス・ブーム到来 「選ばれる職業人」であるために ●【サマスク2022レポート】AIも遠く及ばない “言葉のプロ”の技と業(わざ) ●動画!【字幕翻訳実況】みんなで字幕翻訳実況【Zoom参加者と一緒に考えてみた】#10 ●動画!「現役受講生に聞いた!Why JVTA?」

【サマースクール2024・第1弾!】映像翻訳者がロサンゼルス留学に踏み切ったワケ~帰国直後の留学生が実体験を語る~

【JVTAサマースクール2024】 JVTAが毎夏開催するオンラインセミナーシリーズ! 第1弾の申し込みを先行して開始

JVTAは2024年7月から8月末まで、映像翻訳や映像業界のことを楽しく、深く知っていただけるオンラインセミナーシリーズ「サマースクール2024」 を開催します。

2024年7月17日(水)19:30-20:30 ※日本時間

「プロの映像翻訳者になる」という目標を達成した後も学びは続く――。 ロサンゼルス校 では翻訳・通訳を初めて学ぶ方だけではなく、すでにプロとして活躍する方たちも留学生として受け入れてきました。その中からは英日・日英の両方のトライアルに合格し、ハイブリッドに活躍する翻訳者も誕生。東京校で学び、トライアルに合格したのちにロサンゼルス校で更なるスキルアップを図るというのが1つの選択肢として確立しています。ロサンゼルスで学ぶことで映像翻訳者としてどのような変化が起きるのか? これまで留学した映像翻訳者が現地で得たものとは一体何なのか?今回は東京校での対面とオンラインのハイブリッド開催!対面の参加者は上限10名です。上限に達した時点でオンラインのみの受付とさせていただきますので、ご了承ください。

【こんな方におススメ!】

【内容】

【登壇者】

山本あかり( 映像翻訳者・JVTA ロサンゼルス校 元留学生)

進行役:鈴木絵莉香 (JVTAロサンゼルス MTCディレクター)

日程:2024年7月17日(水)19:30~20:30 ※日本時間

参加費:無料

参加方法:対面(東京校)またはオンライン(Zoom使用)※参加形式はお申し込み時に選択していただけます。※ 対面参加は上限10名です。ご希望の参加方法を選んでいただけますが、対面は上限数に達した時点でオンラインのみのお申し込みになりますので、ご了承ください。 ▶地図

参加受付期限:2024年7月17日(水)18:30

対象者:どなたでも参加可(海外からの参加も可)

申込方法: 以下の申し込みフォームからお申込みください。送信後に届く自動返信メールに当日のご参加方法に関する詳細が記載されていますので、必ずご確認ください。

その他のお問い合わせはこちらのアドレスにてメールで受け付けております。

◆割引キャンペーン実施中!

興味を持ったら「リモート留学相談会」へ

JVTAが15年にわたり「ニッポン・コネクション」アワード・スポンサーを務めているワケとは?

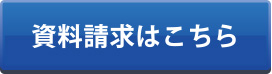

2024年6月、第24回ニッポン・コネクション(以下、ニチコネ)がドイツで開催された。世界最大級の日本映画祭であるニチコネでは毎年100作品を超える短長編の日本映画が上映され、日本はもちろん世界中から多くの映画関係者が来場。幅広い日本文化に触れることのできるカルチャープログラムも多数あり、期間中はドイツのフランクフルト市に日本映画ファン、日本文化ファンが集結する。本映画祭によってその才能を見いだされる若手監督も多く、例えば2011年に『親密さ』という作品がニチコネで上映された濱口竜介監督は、その後世界的に大きく注目を集めるようになり、今年までに米アカデミー賞と世界三大映画祭のすべてを受賞するという快挙を成し遂げた。山下敦弘監督、豊田利晃監督やタナダユキ監督なども、ニチコネの常連である。

JVTAだからこそできる、映画祭のサポートの形

活躍の場が広がっていく歴代受賞監督

ニッポン・ヴィジョンズ審査員賞 歴代受賞リスト 第1回ニッポン・オンライン賞として受賞 コチラ

特別篇:第24回ニッポン・コネクション 現地レポート!

海外大学字幕プロジェクト(GUSP)

実際に英語字幕を作るうえで、難しかったことは? では、字幕を作るうえで楽しかったことは? 第24回ニッポン・コネクションの様子(ゾーダーさん撮影)

◆【2024年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

◆割引キャンペーン実施中!

興味を持ったら「リモート留学相談会」へ

【2024年6月】日英OJT修了生を紹介します

JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。映像翻訳の仕事は映画やドラマだけではありません。特に日英映像翻訳ではマンガやゲーム、企業のPR動画など幅広いジャンルがあり、翻訳者が体験してきた職歴や趣味などを生かして活躍しています。今回はOJTを終え、日英の映像翻訳者としてデビューする修了生を紹介します。

◆斎藤優花さん(日英映像翻訳 実践コース修了)

職歴:2022年、チャップマン大学映画学部クリエイティブ・プロデュース学科卒業。OPT (Optional Practical Training) 期間中にインディペンデント長編・短編映画の制作や音楽イベント運営に携わる一方、JVTAロサンゼルス校にスクールスタッフとして勤務。同時に日英映像翻訳クラスを受講し、2023年に修了。OPT終了後は日本に帰国し、現在は報道機関の広告部門でプロダクション・コーディネーターとして勤務する一方で語学関連会社にてハイレベル日本語学習者向けの教材作成に関わっている。

【日英翻訳の魅力】

日英翻訳の魅力は、日本の文化を海外の観客にいかにわかりやすく伝え、理解してもらうかを考える中で、自分自身の文化理解を深めることができるところだと思います。

【今後の目標】

今後は、JVTAでの課題と同じように、自分の関心がある分野だけでなくさまざまなジャンルに触れ、字幕翻訳とともに新しい知識をつけていければと思います。

◆飛田奈々さん(日英映像翻訳 実践コース修了) 職歴:全国通訳案内士(英語ガイド)、テーマパークのショー制作コーディネート・翻訳業務

【今後の目標】

これまでガイドとして、観光やビジネスで来日した外国人を案内してきました。これからは映像を通して、国外にいる人たちにも日本の文化や歴史、現代の生活を伝えることで、さらに日本のファンを増やしたいと思います。ドキュメンタリーやドラマ作品だけでなく、まだまだ海外では知られていない観光地や企業・製品のプロモーションにも携わりたいです。

【JVTAを選んだ理由、JVTAでの思い出】

JVTAとの出会いは10年以上前、英日の映像翻訳Web講座を受講していたときです。当時は途中で挫折してしまいましたが、コロナ禍に一念発起、オンラインで受講を再開しました。日英翻訳の面白さに目覚め、日英コースに切り替えるも、トライアルでは「次点」が続き、何度もくじけそうになりましたが、JVTAの先生方の励ましとご指導のおかげで、ようやくここまで来ることができました。

★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!

◆翻訳の発注はこちら

◆OJT修了生 紹介記事のアーカイブはこちら

◆【2024年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

◆割引キャンペーン実施中!

興味を持ったら「リモート留学相談会」へ

社会をより良くする方法を大学生と考えませんか?WATCH 2024にて、上映会+トークイベントを開催します!

JVTAの学生インターンが中心となって作り上げるオンラインイベント「WATCH 2024: For a Sustainable Future(以下、WATCH 2024)」は、国内外の大学生がSDGsをテーマにしたドキュメンタリー作品の字幕翻訳を手掛け、その上映とトークセッションなどを行うイベントだ。3回目の実施となる今回は、初めて日本発のドキュメンタリー映画に英語字幕を付けて上映する。4月から始まった翻訳作業も佳境に入り、学生たちは翻訳作業に加えて、ゲストを招いたトークイベントやインタビュー動画の制作にも取り掛かっている。

イベント企画チームに参加を決めた理由を教えてください。

私がイベント企画チームに参加を決めた理由は、WATCH 2024インターン生が一丸となって字幕翻訳に取り組んだ『こころの通訳者たち』を、より多くの人に届けたいと思ったからです。恥ずかしながら、本インターンに参加するまで、作品の内容はおろか、ユニバーサルシアターのような取り組みがあることについても知りませんでした。しかし、作品を何度も見返し、翻訳作業にあたるうちに、見えない人、聞こえない人、車いすの人から小さな子どもまで、“すべての人”に演劇を届けようとする舞台手話通訳者の方々の熱意に惹き込まれ、この物語をできるだけたくさんの人に見てもらいたいと思うようになりました。「Leave No One Behind ~すべての人にやさしい世界を実現するために~」の開催が決まるまで、イベント企画チームではどのような話し合いがありましたか?

『こころの通訳者たち』のプロデューサー、平塚千穂子さんをはじめ、作品に出演されていた方にお話を伺ってはどうかという意見がありました。あるいは、大学の手話通訳サークルの学生や、手話に関する授業をされている先生に登壇を依頼してみてはどうかという提案もありました。しかしながら、作品そのものに焦点を当てるだけでなく、外部から専門家の方をお招きして普遍的なお話を伺うことで、WATCH 2024の重要なトピックであるSDGsをより身近に感じることができるのではないかという結論に至り、今回のイベント内容に決まりました。翻訳作業と並行してのイベント準備はいかがですか?

とにかく今自分にできるベストを尽くそうという思いで、WATCH 2024に取り組んできました。そのため、『こころの通訳者たち』の翻訳に加え、短編上映作品『映画のヒカリ』の翻訳チームリーダー、PRチーム、イベント企画チームと、ほぼ全ての活動に携わっていて、慌ただしい日々が続いています。しかしながら、忙しさの分得られる達成感は大きく、1つのプロジェクトがまとまるたび、嬉しい気持ちでいっぱいになります。イベント企画チームでは現在、「Leave No One Behind ~すべての人にやさしい世界を実現するために~」の詳細を詰めているところです。チームメンバーと協力し合って、東京外国語大学内での広報依頼、イベントポスターの作成、ゲストスピーカーとのやり取りなど、着々と準備を進めています。それぞれ忙しい中、7月4日の開催に向けて一緒に動いてくれているメンバーのみんなに、心から感謝しています。本イベントに興味を持っている方々に向け、ぜひ注目してほしいポイントを教えてください。

『こころの通訳者たち』のタイトルの英語訳、『Interpreters Beyond Boundaries』は、実は私が提案したものです。本作品を最後までご覧いただくと、どのような思いからこの訳出が生まれたかが伝わるのではないかと思います。また、作品上映の後には、筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター助教授の萩原彩子さんとインターン生の対談を予定しています。萩原さんは、日本手話通訳学会に所属されている手話通訳者で、『こころの通訳者たち』の劇中ドキュメンタリー、『ようこそ舞台手話通訳の世界へ』の監修を務めた方でもあります。研究者・手話通訳者として現場で活躍されている萩原さんにお話を伺いつつ、「すべての人にやさしい社会」とはどういった場であるべきか、またその実現のために、私たちには具体的に何ができるか、会場全体で考える機会とすべく奮闘しています。たくさんの方のご来場を、心よりお待ちしています。■イベント情報 「Leave No One Behind ~すべての人にやさしい世界を実現するために~」

開催日時:2024年7月4日(木)17:20~19:45(16:50開場)【当日の内容】

『こころの通訳者たち What a Wonderful World』上映(上映時間94分)

【ゲスト】萩原彩子

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター 助教/手話通訳士

舞台鑑賞好きが高じて、演劇における手話通訳(舞台手話通訳)に関する研究をはじめる。映画『こころの通訳者たち』劇中ドキュメンタリー『ようこそ舞台手話通訳の世界へ』監修。日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)事務局。■『映画のヒカリ』インタビュー「映画がつなぐ人と人〜移動映画館の活動に光を当てて〜」 ▶WATCH 2024公式ウェブサイト ▶こちら

◆【2024年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

◆割引キャンペーン実施中!

興味を持ったら「リモート留学相談会」へ

2024年5月 オープントライアル(英日・日英)合格発表

【2024年5月英日 オープントライアル合格者発表 】

合格 9名、次点 23名です。

■合格

6

■次点

【2024年5月日英 オープントライアル合格者発表】

合格 6名、次点 3名です。

■合格

602

■次点

607

以上

※※従来の「Q&Aセッション」を廃止し、 あらたに受験者全員に「ポイント解説」資料を配布しております。 送付日は「結果発表」の翌週内を予定しています。 詳細は、下記をご覧ください。※※ https://www.jvta.net/mtc/trial-new-rule20200219/

◆【2024年度 前期】トライアルスケジュールhttps://www.jvta.net/mtc/202404-trial-schedule/

●MTC…メディア・トランスレーション・センター

トライアル事務局

Tel:03-3517-5550

【SSFF&ASIAユニバーサル上映会】木村文乃さん、片岡鶴太郎さん出演作品の字幕ガイドと音声ガイドをJVTAが制作

6月4日(火)、世界最大級の短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2024(SSFF & ASIA 2024)」が開幕した。JVTAは毎年、この映画祭をサポートしており、今年も上映される約200作品の字幕を担当している。

2022年からは新たに、視覚障害者向け音声ガイドと聴覚障害者向け字幕ガイドを付ける試みが始まり、JVTAはこのガイド制作も手がけてきた。今年は「ショートフィルム ユニバーサル上映会 ~Cinema is Inclusive~」が6月13日(木)に開催、2作品の上映とゲストを迎えたトークイベントが行われる。JVTAの修了生も動画でコメントする予定だ。

伝統工芸「江戸切子」に

フォーカスした『紋の光』

『紋の光』より

今年JVTAが、字幕ガイド、音声ガイドを制作した作品は、『紋の光』(安井祥ニ監督)。過去のジャパン部⾨で受賞歴とアジアインターナショナル&ジャパン部⾨にノミネート経歴のある安井祥⼆監督が、東京都の伝統⼯芸品である江戸切子にフォーカスした短編作品で、⽊村⽂乃さんや⽚岡鶴太郎さんらが出演している。この作品は、SSFF & ASIAと東京都が2022年から進める「サステナブル・リカバリープロジェクト」の第2弾として制作された。「サステナブル・リカバリープロジェクト」とは、持続可能な都市の実現を目指す東京の街やそこで暮らす都民、街を訪れた観光客の様子等を映すショートフィルムを製作し、東京の多彩な魅力の一つとして国内外に発信する企画だ。

「ユニバーサルに伝える」の

最前線を体感しよう

当日は、音声ガイドと字幕ガイド付きで見ることができる。また、聴覚障害当事者で字幕ガイド制作に携わった高畑寿延さんと、『紋の光』の安井祥二監督がトークショーに登壇、視覚障害当事者で音声ガイド制作チームのメンバーである水野友美さん(JVTA修了生)の動画メッセージも予定されている。

『紋の光』より

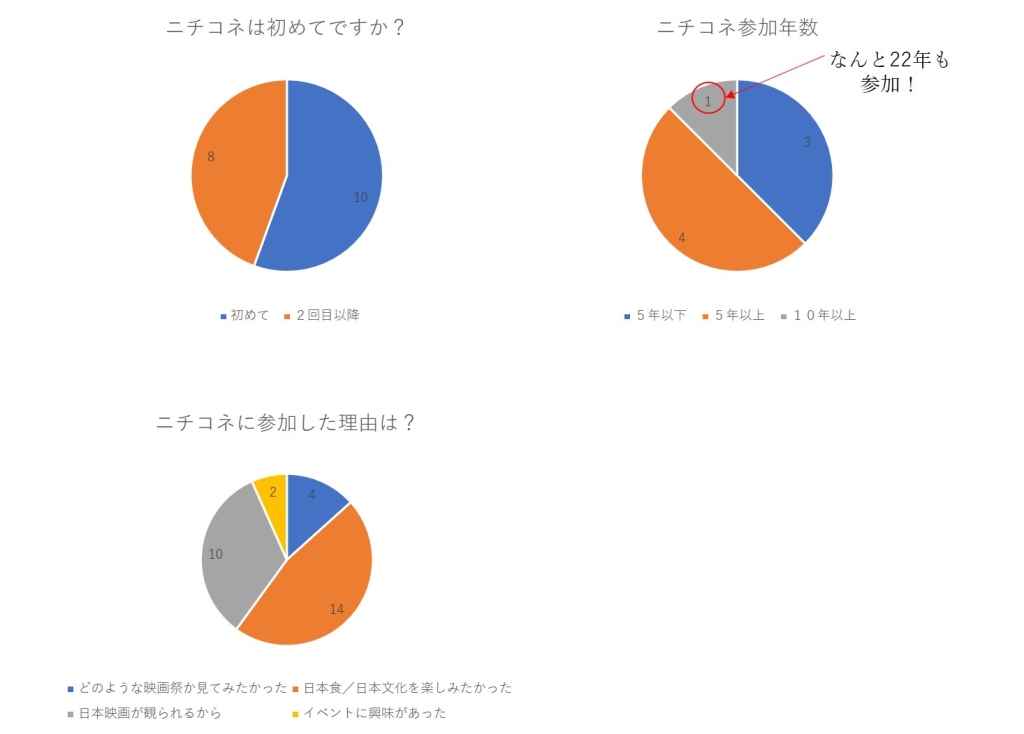

他に2022年の「サステナブル・リカバリープロジェクト」の第1弾『サムライソードフィッシュ』も同時上映される。

『サムライソードフィッシュ』 SSFF & ASIAのユニバーサル上映の取り組みは今年で3年目を迎えた。障害者への合理的配慮の提供を民間の事業者にも義務付ける、「障害者差別解消法の改正法」の今年施行に伴い、今後情報のアクセシビリティのニーズがますます高まるのは必至だ。言葉のプロのスキルが求められる新たなフィールドを知るきっかけとして、ぜひ上映会に参加してみてはいかがだろう?

◆ショートフィルム ユニバーサル上映会~Cinema is Inclusive~

2024年6月13日(木)13:10 – 14:50

二子玉川ライズ スタジオ&ホール

※事前にチケット予約が必要

詳細・お申し込みはこちら

◆JVTAのメディア・アクセシビリティ科

コースの詳細はこちら

無料説明会の詳細・お申し込みはこちら

【途上国の移動映画館は子どもたちの夢の種まき】WTP創設者 教来石小織さんインタビュー

2012年に設立されたNPO法人World Theater Project(WTP)は、途上国に暮らす子ども達に移動映画館で映画を届ける活動を続けてきた。彼らの取り組みを追った『映画のヒカリ』(内田英恵監督)が6月末からSDGsに関連する日本発のドキュメンタリー作品の上映を行う「 WATCH 2024: For a Sustainable Future (以下、WATCH 2024)」 で英語字幕付きでオンライン上映される。

『映画のヒカリ』©内田英恵/Yahoo!ニュース ドキュメンタリー

「WATCH 2024」はJVTAの指導のもとで、東京外国語大学とJVTAが共催し、国内外の約50名の大学生が作品に英語字幕をつけ、関連トークセッションを企画し、広報活動にも携わる産学連携プロジェクトだ。WTP理事の教来石小織さんは、今回英語字幕がつくことで、より多くの人に移動映画館の活動を知ってもらえると期待を寄せる。WTPはこれまで、パートナー団体や個人の支援と共に団体としてカンボジアを中心にバングラデシュやネパールなど15か国9万人の子ども達に映画を届けてきた。多言語の吹き替え制作や現地での上映はどのように行われているのか。教来石さんにお話を伺った。

2013年7月イキイキスクール(トロペアントム村)撮影Takuya Mitomo WTPの上映作品は主に日本のアニメ映画の吹き替え版だ。これまで、アンパンマンを手掛けたやなせたかし氏の絵本が原作となった『ハルのふえ』や、スウェーデンの児童文学が原作の『劇場版 ニルスのふしぎな旅』サッカー選手・長友佑都さんをモデルにした『劇場版 ゆうとくんがいく』、宮崎駿脚本・高畑勲監督の『パンダコパンダ/パンダコパンダ雨ふりサーカス』などを上映してきた。

『ニルスのふしぎな旅』 「まずは大前提として、子ども達が楽しんで観られる面白い映画であること。また、子ども達が集中して観られる時間が長くないので、なるべく60分以内の作品を選んでいます。そして一番は、子ども達の心を良い方向に育んでくれる作品かどうかを意識しています。」( 教来石さん)

映画館のない地域の子どもたちのために、上映は学校を中心に広場や寺院などで行われる。基本的には現地の言葉で吹き替え版を制作することが多い。教来石さんが活動を開始したころ、字幕か吹き替えか迷っていた時に、カンボジアでは内戦の影響で字が読めない大人が多いことを知った。

2014年3月リエンポン村小学校・撮影:五百蔵直樹 「彼らは字幕に慣れておらず、日本人のように字幕を追うのが難しいこともわかりました。子どもだとなおさらです。親子で一緒に映画鑑賞を楽しんでもらうためには吹き替え版が必須なのではと思い、費用は高くなりますが吹き替え版を作ろうと思いました。

まず、日本語が堪能なカンボジア人の方に『日本語』からカンボジアの言語『クメール語』に翻訳していただきました。しかし、その日本語が意味するものがカンボジアの言葉にはないというケースもあり、私たち日本人スタッフが『日本語』から『カンボジア人も理解できる日本語』に変換するという作業を行いました。その中で、映画に出てくる日本の文化や特徴に改めて気づけたのが面白かったですね。駄洒落なども現地の方がわかりやすい言い方に変えるのですが、それがバッチリとハマって、現地での上映の際にそのシーンで笑いが起きた時はとても嬉しかったです。」(教来石さん)

カンボジア人の声優の皆さんと教来石さん 一般に字幕に比べて、吹き替えの制作は複数の声優によるアフレコと音声の収録があり、手間も費用も掛かる作業だ。まして、多言語への対応はより苦労したに違いない。

「吹き替えはカンボジア現地の声優さんにお願いしました。2013年当時、カンボジアには『声優』の仕事をされている方がほとんどおらず、私の知る限り2名のみ。そのお2人が、10人くらいの役をすべて吹き替えてくださいました。ベテランのお二人なので演技指導など不要で素晴らしい仕上がりとなりました。ポスプロを日本のアクシー株式会社様が行ってくださって、とてもクオリティの高い吹き替え版ができました。」(教来石さん)

カンボジア人の声優の皆さん カンボジア以外の国では現地在住の団体や個人が現地で吹き替え版を制作し、上映を行う。

バングラデシュでは現地で映像制作を行うChotoBela works の原田夏美さんが担当。やなせたかしさんの遺作『ハルのふえ』に現地の国語であるベンガル語と少数民族語のチャクマ語で、2本の移動映画館用吹き替え版アニメを制作した。(※1)吹き替えは、大学で日本語を学ぶ現地の友人や子どもたちなど約30人が担当したという。

バングラデシュでの「ハルのふえ」の現地語吹き替え版制作風景

その後、この作品はロヒンギャ語の吹き替え版も制作された。その際は難民キャンプを訪ね、現地の学校の教師や子どもたちに吹き替えを担当してもらうなど試行錯誤の末に完成させた(※2)。

ロヒンギャの子どもたちと、難民キャンプでアニメ吹き替え制作 また、タンザニアでは、当時JICA海外協力隊として赴任されていた尾田達哉さんが、ワークショップとして原田章生監督作のストップモーションアニメ『ゾウの王様と天使の筆 』のスワヒリ語吹き替え版を子ども達と制作。(※3)歌とナレーションで構成された内容に子どもたちも最初は戸惑いながらも楽しく取り組み、先生からも褒められて達成感を得たという。吹き替え制作の様子はWTPの公式サイトで紹介されている。

タンザニアでスワヒリ語の吹き替え版を制作 地道な活動を続ける中で、映画を観ることを通して、子どもたちの意識に変化があったことを教来石さんは目の当たりにする。それは、子ども達に将来の夢を聞いた時の反応だという。

「この活動を始めた2012年当時、カンボジアの農村部で子ども達に将来の夢を聞くと、9割の子ども達が『先生』か『医者』と答えていました。あとは『わからない』。もちろんとても素晴らしい夢です。ですが、日本の子ども達に将来の夢を聞くと、もっといろんな答えが出てきます。

この違いは何だろうと思っていましたが、子どもたちと接する中で知らない夢は思い描くことができないのだと気づきました。私は映画から夢の選択肢を広げていたような子どもだったので、映画で子ども達の夢の選択肢が増えればいいなということを願いながら上映していました。

ある日の上映にて。そこは親たちがタイに出稼ぎに行く村の小学校だったのですが、上映に参加してくれた女の子、ピーちゃんのことが今も印象に残っています。ピーちゃんは映画を観る前、他の子と同じように『将来は先生になりたい』と言っていましたが、映画を観終わった後、こんなことを言いました。

『夢が変わりました。私は映画を作る人になりたいです』

それを聞いた時、私はこの活動は夢の種まきなのではないかと思いました。また、現地スタッフ(映画配達人と呼んでいます)が特に多く映画を上映している村で子ども達に将来の夢を聞いた時には『アーティスト』『パイロット』などさまざまな夢が出てきたことに驚き、何かが実り始めたのかもしれないという感覚になりました。」(教来石さん)

映画を楽しむ子どもたちと教来石さん

教来石さんは最近、JVTAの音声ガイドディスクライバー養成講座を受講した。音声ガイドは見えづらい人に映像の内容を言葉で伝えるツールだ。映画を観る機会がない途上国の農村部での映画上映と、映画が見えない、見えづらい人への音声ガイド制作には、すべての人に映画を届けたい想いが通じていると感じたのが受講のきっかけだった。一方でガイドを作る中で、作者の意図を読み間違えることもあり、作品を伝えていくことの難しさも改めて感じたという。今回、自身の活動を収めた『映画のヒカリ』に英語字幕がついて上映されることについて、字幕を制作する学生たちへのメッセージを頂いた。

「尊敬する映画監督、内田英恵さんが制作してくださった『映画のヒカリ』は、私の中でとてもとても大切な作品です。その映画に今回英語字幕をつけていただけるとのお知らせに胸躍りました。

これまで言語の関係で『映画のヒカリ』を観ることができなかった方に届くこと、とても凄いことで有り難いことです。英語字幕がつかなければ観ることがなかった誰かの可能性を広げてくれるかもしれない。そして弊団体の活動の可能性を広げてくれるかもしれない。大変なことも多いかと思いますが、英語字幕制作は様々な可能性に満ちた崇高なお仕事だと思います。でも疲れた時、目の疲れにはめぐリズム、肩凝りにはサロンパスがおススメです。(笑)」(教来石さん)

2015年9月・コンポンクダイ小中学校・撮影:黒澤真帆 WTPの調べによると、世界にある映画館の数は約2万、その75%があるのは映画製作国上位10カ国なのだという。現代の日本では、映画館はもちろん、動画配信でも多くの映画を楽しむことができるが、それは当たり前ではないのだ。「生まれ育った環境に関係なく子ども達が夢を描き人生を切り拓ける世界をつくる」という理念のもと、教来石さんの10年以上に及ぶ活動は確実にそれを実現している。映画のパワーを伝える架け橋という意味で移動映画館の活動は映像翻訳者にも通じる。カンボジアでは最近、同団体のメンバーがシンガポールの配給会社とディズニー作品を上映できる契約を結んだ。すべてクメール語字幕がついている作品だが、字幕を追えないという声もあり、吹き替えのニーズには対応できないなど、まだまだ課題は多い。それでも世界各国でまだ映画を観たことがない多くの子どもたちのために教来石さんの挑戦は続いていく。『映画のヒカリ』では現地の子どもたちのキラキラした瞳と溢れる笑顔を見ることができる。ぜひ、多くに人にご覧いただきたい。

2015年12月バッタンバン州、テスト上映2、撮影:川畑嘉文

★『映画のヒカリ』(内田英恵監督)の英語字幕付き上映の視聴申し込みはこちら

WATCH2024 公式サイト

★NPO法人World Theater Project 公式サイト

※1 バングラデシュの仲間と、国語と少数民族語の吹き替え版アニメ制作 | 映画を届ける活動|World Theater Project (worldtheater-pj.net)

※2 ロヒンギャの子どもたちと、難民キャンプでアニメ吹き替え制作に挑戦 | 映画を届ける活動|World Theater Project (worldtheater-pj.net)

※3 『ゾウの王様と天使の筆』スワヒリ語吹替版制作についてインタビュー | 映画を届ける活動|World Theater Project (worldtheater-pj.net)

◆【2024年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

◆割引キャンペーン実施中!

興味を持ったら「リモート留学相談会」へ

【世界難民の日・特別上映イベント】難民選手団は東京オリンピックで何と闘い、何を勝ち得たのか?

6月20日は「世界難民の日」(World Refugee Day )。この日は国内外で難民問題を啓蒙する取り組みが行われていることをご存じだろうか。

今年は、国連UNHCR協会による難民映画祭のスピンオフイベントで、ドキュメンタリー映画『難民アスリート、逆境からの挑戦』が上映される。この作品は、内戦、政治的抑圧、宗教的理由などの理由で故郷を追われ、「難民選手団」として東京オリンピック出場を目指した5人(出場4人)の選手の姿を追っている。JVTAは2008年から難民映画祭を字幕制作で毎年サポートしており、この作品の日本語字幕を担当、修了生10名がチームを組み翻訳に取り組んだ。

『難民アスリート、逆境からの挑戦』

◆翻訳チーム

佐藤清子さん 元吉有紀さん 安住菜那さん 小石原奈央さん 中川真実さん

三木規伊さん 浜崎弥生さん 三崎友衣奈さん 宮野晃代さん 山口愛実さん

IOC難民選手団は、2016年のリオ五輪で初めて結成され、2度目の参加となる東京五輪には29名のアスリートが選出された。今年のパリ五輪にも36名の出場が発表されている。翻訳チームのリーダーを務めたのは、難民映画祭の翻訳は念願だったと話す佐藤清子さん。パリ五輪を前に、この作品はより多くの人に難民について知ってもらうきっかけになると、特別な意義を感じながら翻訳作業にあたったという。一方、副リーダーの元吉有紀さんは、新型コロナウイルスという目に見えない敵とも戦わねばならなかった東京オリンピックに自らもボランティアとして参加。無観客の異様な会場の雰囲気を思い出しながら、追体験するような気持ちで作品に入り込んでしまったと話す。お2人に作品のみどころと翻訳秘話を聞いた。

「難民アスリートがどんな試練を乗り越え、何を背負って五輪の舞台に立つのかを知ることができる作品です。五輪出場という自分の夢をかなえるだけではなく、世界中の難民を励ます存在であろうとするアスリートの姿に心が動かされます。」(佐藤清子さん)

「彼らは生きることさえ困難な状況にありながらも、希望を捨てず、東京オリンピックの出場枠を目指して奮闘します。その原動力は、使命感や、母性、不屈の精神から来ています。彼らの揺るぎない強さや、家族・仲間を思う深い愛を感じて、訳している間に何度も目頭が熱くなりました。」(元吉有紀さん)

ドキュメンタリー作品は特に、綿密なリサーチが求められるジャンルだ。この作品は5人を追う群像劇であり、説得力のある字幕にするには翻訳者自身がイラン、シリア、南スーダン、カメルーンとさまざまな国におけるそれぞれの事情を把握する必要がある。佐藤さんはリーダーとしてチーム内を取りまとめるなかで、各々の裏取りの確かさに感動しきりだったという。相互チェックをすることで複数の目線がそれぞれの訳文のブラッシュアップの助けになった。

「心が折れかかっているカヌーの選手が言葉少なに気持ちを吐露する場面では、カヌーの構造と、こぎ方を理解している経験者の方のコメントに助けられ、本当に助かりました。」(佐藤さん)

「ワアド監督自身も、シリア内戦で母国を追われた難民です。彼女の視点からアスリートたちを取材し、彼らの苦しみや喜びを伝え、励ますシーンは胸を打たれます。彼らの経験を通じて監督自身も前向きな気持ちを取り戻していく姿も、この映画のもう一つの見どころだと思います。」(元吉さん)

この作品のハイライトはやはり、オリンピックの競技のシーンだ。スポーツ関連の映像はルールや専門用語を理解し、関係者が見ても違和感のない表現にしなければならない。

「作品の性質上、多くの場面で競技について深掘りする必要がありました。私自身、ウエイトリフティングはなじみのない競技だったため、ほんの短いフレーズの訳出にも慎重になりましたね。早口で、技の名前も入る実況を担当した方も苦労されたことと思います。選手それぞれの事情や思いを知ったうえで見る競技シーンは見どころの1つです。特に映像を見たい場面でもありますので、読むのが負担にならない字幕になるよう、より配慮を必要としました。」(佐藤さん)

「5人のアスリートそれぞれの背景、難民となるまでの想像を絶するような過去、オリンピック出場までの苦難、そして試合経過が、本人のインタビューを交えながら次々と切り替わります。そのため 、シーンが変わる度に主語や設定を補足したり、分かりやすい言葉に置き換えたりと工夫しました。また各競技のルールや専門用語を調べ、その言葉で視聴者に意味が伝わるかどうかを考えつつ、専門用語を使うことでリアルな競技の雰囲気も大切にしました 。また試合の実況シーンでは、映像、字幕、テロップと目に飛び込んでくる情報が多いため、シンプルで分かりやすい訳を心掛けました。同時にそれがアナウンサーの使う表現として適切で、かつ試合の緊迫感や感動が伝わる訳になっているか、多くの案を出し合いました。」(元吉さん)

チーム内での数々の修正を通して元吉さんは、語尾の微妙なニュアンスで、意志の強さや女性/男性らしさ、会話における人の関係性の違いが現れることを体感し、翻訳の奥深さを改めて学んだという。

国連UNHCR協会の山崎玲子さんは、難民映画祭の意義について、「難民という言葉のひとくくりの中に入れてしまうのではなく、映画を観ることでそれぞれの背景を理解し、一人ひとりの人生を肌身で感じてほしい」と話す。作品とじっくり向き合った翻訳者にも、視聴者に伝えたい想いを聞いてみた。

「7月26日から開催されるパリ五輪は難民選手団にとって3度目のオリンピック。世界中の難民にとっての希望である難民選手団のアスリートたちの雄姿に、心から声援を送りたいと思っています。」(佐藤さん)

「『難民』と聞くと、ネガティブで暗く、かわいそうなイメージがあり、平和な日本にいると遠い存在に感じられがちです。しかし、この映画で特集された5人のアスリートが取材中に見せる自然体の姿や笑顔には、とても親近感を覚えます。シーンが進むにつれ彼らに共感し、 応援し、寄り添うことができます。その過程で、難民という人々が身近に感じられるようになっている、そして難民問題を考えるということが、そこからもう始まっているんだと思います。監督もおっしゃっていますが、『私たちに何ができるか』ということだけでなく、『なぜ難民がいるのか』という背景にある社会問題にも目を向けることが大事だと思います。是非この映画を通じて、どんな困難や逆境も乗り越える勇気を手にしてください。そして来たる夏のパリオリンピックで難民選手団に注目し、力強い声援を送りましょう!」(元吉さん)

◆世界難民の日・特別上映イベント「難民アスリート、逆境からの挑戦」

【オンライン開催】2024年6月20日(木)~6月30日(日)

【劇場開催・東京】2024年6月19日(水)17:00 – 19:10 会場:TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

詳細・参加申し込みはこちら

◆第19回難民映画祭は2024年11月開催の予定

現在、JVTAの指導のもと、字幕制作が進行中。

◆【2024年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

◆割引キャンペーン実施中!

興味を持ったら「リモート留学相談会」へ

【スタッフコラム】Fizzy!!!!! JUICE #46 誰が為にハチは鳴る●石原彩(日本語字幕ガイド制作ディレクター)

決して褒められたものではないが、カフェで一服しているとき、道を歩いているときに聞こえてくる他人の会話をひそかに聞くことを趣味としている。台本がなく、行き当たりばったりな会話は予想もしなかった方向に展開し、思いもしなかった言葉や文脈を教えてくれるからだ。

おじいさん「あんた、いくつなの?」

私はすぐにGoogle検索をした。「2023年 年齢 昭和8年」。なるほど、このおばあさんは90歳、昭和8年生まれだったわけだ。

音がない状態で映像を楽しむことを目的とする字幕ガイドでは、聞こえたままの日本語を文字起こしし、字幕にする簡単な仕事だと思われている。

巣鴨のマクドナルドのおばさんの「8よ、8」は、音としては「ハチよ、ハチ」になる。

①おじいさんは歳下なので、おばあさんは同年齢の88歳ではない。

私には2000年代生まれの若者がSNS上で自分の生まれ年を下1~2桁で表す、という文脈のサンプルがあった。そこで、「ハチ」が昭和1桁年ではないか、とさらに仮説を立て、生まれ年を調査し、「8」という結論にたどり着くことできた。

他人の何気ない会話は言葉の省略が多く、当事者間でしか通じないスラングや符丁も連発される。会話を理解し、豊かな言葉の世界に入って楽しむためには、文脈を読み、サンプルを集め続けなければならない。

「Fizzy!!!!! JUICE」は月に1回、SNSで発信される、“言葉のプロ”を目指す人のための読み物。JVTAスタッフによる、示唆に富んだ内容が魅力です。一つひとつの泡は小さいけど、たくさん集まったらパンチの効いた飲み物に。Fizzy! なJUICEを召し上がれ!▶こちら ▶こちら ▶こちら

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

◆【2024年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は 「リモート・オープンスクール」へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。こちら

◆割引キャンペーン実施中!

興味を持ったら「リモート留学相談会」へ

![]()