JVTAが15年にわたり「ニッポン・コネクション」アワード・スポンサーを務めているワケとは?

2024年6月、第24回ニッポン・コネクション(以下、ニチコネ)がドイツで開催された。世界最大級の日本映画祭であるニチコネでは毎年100作品を超える短長編の日本映画が上映され、日本はもちろん世界中から多くの映画関係者が来場。幅広い日本文化に触れることのできるカルチャープログラムも多数あり、期間中はドイツのフランクフルト市に日本映画ファン、日本文化ファンが集結する。本映画祭によってその才能を見いだされる若手監督も多く、例えば2011年に『親密さ』という作品がニチコネで上映された濱口竜介監督は、その後世界的に大きく注目を集めるようになり、今年までに米アカデミー賞と世界三大映画祭のすべてを受賞するという快挙を成し遂げた。山下敦弘監督、豊田利晃監督やタナダユキ監督なども、ニチコネの常連である。

ニチコネの始まりは1990年後半。大学で映画学を参考し、アジア文化にも強い関心を持っていたマリオン・クロムファス氏とホルガー・ツィーグラー氏が「フランクフルト大学で日本映画を上映しよう!」と考えたことがきっかけである。当時大学生だった2人の呼びかけにより企画がスタート。様々な協力を得て企画は徐々に形になり、2000年4月、大学キャンパスの一部を借りる形で第1回日本映画祭「ニッポン・コネクション」が開催された。その後映画祭は年々成長を続け、2024年まで毎年開催されている。

JVTAだからこそできる、映画祭のサポートの形

今や世界で最大級の日本映画祭となったニチコネ。そんなニチコネとJVTAの関わり合いは、映画祭がスタートしてから10年後の2010年から始まった。JVTAが若手映画監督をサポートするニッポン・ヴィジョンズ審査員賞(2010年当時は「ニッポン・デジタル賞」)のアワード・スポンサーとなったのだ。アワード受賞の特典として、JVTAは受賞者の次回作に英語字幕を無償で提供している。

2010年は経済産業省に「クール・ジャパン海外戦略室」が設置された年であり、日本のソフトパワーを海外に発信する機運が高まっていた時期だ。日本のコンテンツの海外展開が広がり日英映像翻訳の需要が高まると考えたJVTAは、同年、東京校で日英映像翻訳のコースを開講した。

日英映像翻訳コースを開講した当時、JVTAには様々な声が届いた。その多くは、「日英翻訳の講座を日本でやってどうするの?」「英語ネイティブを集めた講座なのか?」というものだった。「日本語ネイティブが日本のコンテンツを英語に翻訳する」ことに対する違和感がまだまだ根強く残っていた時期だ。JVTAで日英・英日映像翻訳の両方を教え、日英映像翻訳コースの立ち上げにも大きく関わった石井清猛講師はコース開講に至った背景を次のように振り返る。

「将来的に『日本語ネイティブが日本のコンテンツを英語に翻訳する』ことが当たり前になるだろうという確信がありました。グローバルに見て非ネイティブの翻訳者が英語をターゲット言語とした翻訳の仕事をしているケースはいくらでもありましたし、日本のコンテンツに親しみ、愛着を持った日本の翻訳者が数多くいることもわかっていましたから。日英映像翻訳のニーズが爆発的に増えようとしているときに、そのような高い英語表現力を持った日本の翻訳者の皆さんが、日本コンテンツの英訳の仕事で活躍して悪いわけがない」(石井講師)

日本語コンテンツの英語翻訳の需要増を見越し、日英映像翻訳者を育成するべきだと考えていたJVTA。そんな時にニチコネの存在を知ったJVTAスタッフはドイツへ足を運び、実際に映画祭に参加した。そこからニチコネの運営チームとのつながりが始まった。やがて「映像翻訳に特化した翻訳者育成スクールであり翻訳会社であるJVTAならではの協力ができないか」と考え、英語字幕の無償提供を副賞とし「ニッポン・ヴィジョンズ審査員賞」のスポンサーになることを決定した。

活躍の場が広がっていく歴代受賞監督

これまでにニッポン・ヴィジョンズ審査員賞を受賞した監督は、現在も多方面で活躍している。2015年に『The Cockpit』で受賞した三宅唱監督は、今年のニチコネでも上映された『夜明けのすべて』や、第46回日本アカデミー賞で主演女優賞を受賞した『ケイコ 目を澄ませて』などを制作。また2016年に『ディア―ディア―』で受賞した菊地健雄監督は、2022年に配信ドラマとして話題になった斎藤工氏主演のドラマ『ヒヤマケンタロウの妊娠』などを手掛けている。

日本の映画や文化をドイツで発信したいと始まったニチコネと、日本のコンテンツを世界に送り出すために日英映像翻訳者の育成を始めたJVTA。共通するのは、「日本の映像コンテンツを海外で多くの人に見てもらいたい」という強い思いだ。ニッポン・ヴィジョンズ審査員賞を通して、JVTAはこれからも日本映画の海外進出の応援と、日英映像翻訳者の活躍の場を広げることに注力していく。

ニッポン・ヴィジョンズ審査員賞 歴代受賞リスト

2010 『ライブテープ 』監督: 松江哲明 ※当時はニッポン・デジタル賞

2011 『堀川中立売』 監督: 柴田剛

2012 『ひかりのおと』 監督: 山崎樹一郎

2013 『A2-B-C 』監督: Ian Thomas Ash

2014 『螺旋銀河』監督: 草野なつか

2015『 The Cockpit』 監督: 三宅唱

2016 『ディアーディアー』 監督: 菊地健雄

2017 『プールサイドマン』 監督: 渡辺紘文

2018 『息の跡 』監督: 小森はるか

2019 『海抜』 監督: 高橋賢成

2020 『アリ地獄天国』監督:土屋トカチ ※第1回ニッポン・オンライン賞として受賞

2021 『海辺の彼女たち』 監督: 藤元明緒

2022 『ひらいて 』監督: 首藤凜

2023 『あなたの微笑み』 監督: リム・カーワイ ※関連記事はコチラ

2024 『LONESOME VACATION』 監督: 下社敦郎

特別篇:第24回ニッポン・コネクション 現地レポート!

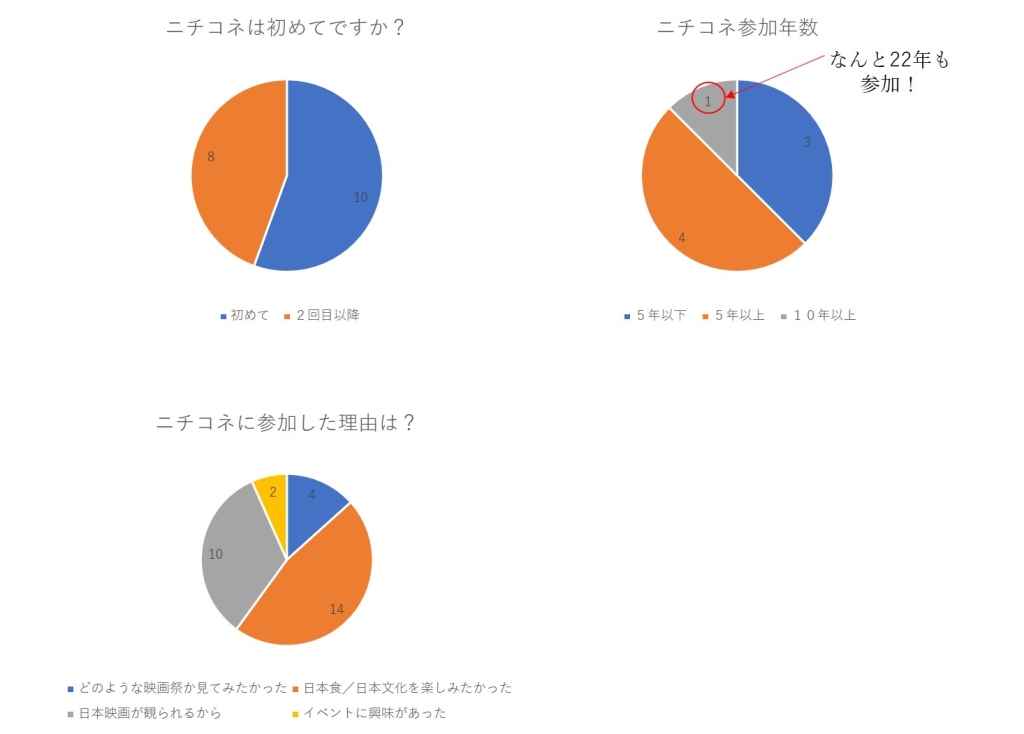

今年のニッポン・コネクションに、昨年JVTAでインターンを行ったドイツ在住のゾーダー美亜さんが参加!来場者にインタビューを行い、現地の様子をレポートしてくれた。

ドイツで暮らすゾーダーさんは、JVTAでのインターンより以前からニチコネに何度も個人的に参加していたという。初めて参加したのは2016年とのこと。その時から考えると、ドイツ人の来場者はもちろん、他の国からの来場者も増えているように感じるという。年配の参加者もいるが、主な参加者は20~30代。今年の会場では日本食や、日本の服や小物も販売されていた。

ゾーダーさんは会場で計18名の参加者に突撃インタビューを実施。ニチコネの印象を聞いてみると、「友達や家族と一緒に楽しめる」「感銘を受ける」「日本の文化に触れられる」「参加者が国際色豊か」「普段と違う体験ができる」などの声があったという。日本映画が好きな人はもちろん、日本に旅行する予定の人や、日本の文化・言語に興味があるという人もいた。

またニチコネでは、JVTAと海外の大学生が日本の短編映画を世界に発信するプロジェクト「海外大学字幕プロジェクト(GUSP)」でベルギーのゲント大学とドイツのハインリッヒ・ハイネ大学の学生が英語字幕を制作した短編映画2本も上映された。会場には実際にGUSPに参加した大学生も3名来場。ゾーダーさんはこの3名に、GUSPの活動について話を聞いた。

実際に英語字幕を作るうえで、難しかったことは?

・英語ネイティブではないので、どのフレーズがナチュラルに聞こえるか迷ったりしました

・グループに分かれて翻訳作業を進めたのですが、グループ内での意見の違いがあり、全員が満足する字幕を作るのに時間がかかりました

・字数制限などのルールを守るのが難しかったです

では、字幕を作るうえで楽しかったことは?

・映画を今までとは違う目で見るようになりました

・字幕を付けるというプロセスで日本語、また英語という言語をさらに良く知りました

・限られた字数でよりストーリーが伝わる用に字幕を組み立てていく作業が楽しかったです

最後に「また機会があったら字幕翻訳をやってみたいか?」とゾーダーさんが尋ねると、3人はそろって「はい」と答えた。そのうちの一人は、「将来、映像翻訳の仕事に就きたいと考えている」とも言っていたという。

日本映画の上映はもちろん、日本文化に触れられる様々なイベントが行われるニッポン・コネクション。ゾーダーさんは改めて、幅広い年代の人が楽しめる映画祭だと感じたそうだ。今回のレポートで興味を持った方は、ぜひいつか現地に足を運んでみてほしい。

第24回ニッポン・コネクションの様子(ゾーダーさん撮影)

◆【2025年4月期は4月第3週より随時開講!】

学校説明会を随時開催!

約1時間でJVTAの詳細が分かるイベントを随時開催しています。

2025年4月期の入学は4月第4週まで可能です。授業の詳細や申し込み方法はリモート説明会でご説明します。