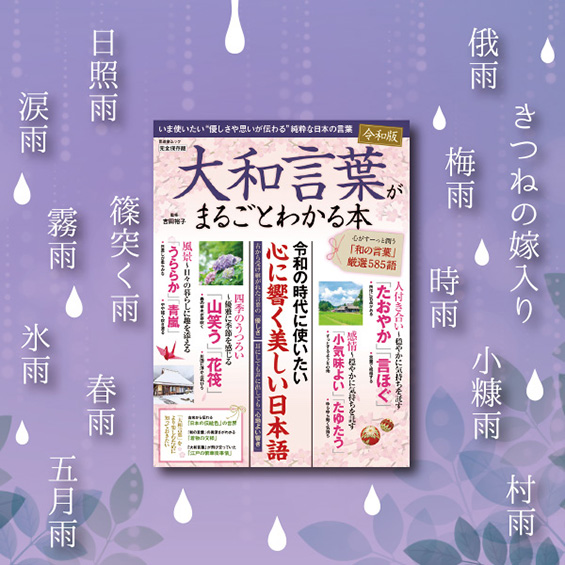

コトバのプロなら知っておきたい「大和言葉がまるごとわかる本」 JVTAが取材に協力

「たおやか」「やるせない」「うららか」「時雨れる」「懐が深い」

これらは大和言葉(やまとことば)とよばれており、外来語や漢語ではない日本古来の言葉で、日本語ならではのやわらかく美しい響きがあります。そんな大和言葉の奥深さを紹介したムック本『大和言葉がまるごとわかる本』(晋遊舎)が発売されました。JVTAのアメリカ出身の日英映像翻訳ディレクター、ジェシー・ナスがその作中のコラムの取材に協力。「大和言葉は英訳できるか?」について語っています。

同書では、「情景」や「感情」「行動」「人となり」「色」「季節」などのテーマに分けて数多くの大和言葉を解説。また、ことわざなども紹介されています。こうした日本語ならではの表現は、私たちの日常でもなにげなく使われており、映画やドラマ、小説にもよく出てきますが、言葉の奥にある意味を正しく理解していないと思わぬ誤訳をする可能性もあるので要注意。皆さんは、下記の言葉の意味を正しく説明できますか?

「小春日和」

「痛み入る」

「やぶさかでない」

「遣らずの雨」

怪しいなと思った人は意外と多いのではないでしょうか。うまく説明できない人は、意味を調べてみてください。

日英映像翻訳をするうえで、日本独特のニュアンスを掴むことは特に重要です。言葉通りに訳すのではなく、その真のニュアンスを理解した上で英語に翻訳して正しく伝えることが求められるからです。なかでも時代劇は、その究極の形と言えるでしょう。そこで、ジェシーディレクターに、以前担当したNHK大河ドラマ『真田丸』の日英翻訳での具体的な対応法を聞いてみました。

◆時代劇らしさを英語で演出した3つのポイント

映像翻訳ディレクター・講師 ジェシー・ナス

1. 日常会話で使わない言葉や表現をあえて使う

例)「待て!」 ⇒ 「Cease!」

通常 Stop!や Wait!になりますが、あえて「Cease!」という日常会話には出てこないフォーマルな言葉を使いました。

例)「さ、どうぞ。行きましょう。」→「Let’s head off, shall we?」

「Shall」という、少し古くてフォーマルな響きのある言葉をたくさん使うようにすると時代劇らしさが出ます。

2. Contractions(短縮形)をあまり使わない

can’tではなく cannot、 I’m ではなく I am、など。

例)どういうことでございましょうか。→ I do not understand. (通常は I don’t understand.)

3. 呼び方を工夫する

ある作品では、「●●様」という呼び方が多かったため、こちらはすべて Sir●●にしました。

ケンジロウ様 → Sir Kenjiro

「●●公」という呼び方は、Lord●●で統一しました。

信玄公 → Lord Shingen

時代劇を英訳する時は、日本語で感じる現代劇と時代劇の言葉の響きの違いを、英語でも出すことを意識しています。時代劇は当然ながらカタカナの言葉が少なく、大和言葉が多用されています。私自身も日本語を勉強する中で大和言葉は難しくもあり、興味深いポイントでもありました。

ビジネスでも日本語独特の表現がよく使われますよね。「恐れ入ります」「恐縮ですが」「差し替えなければ」「お力添え」など、英語にするのは難しい表現がたくさんあるのですが、日本の会社で働いて知ったものが多いです。

例えば、こんな言い方です。

「お差し支えなければ詳しく教えていただけませんか?」

If you don’t mind, could you let me know more details?

最近は当校の日英映像翻訳科のコースにも、英語ネイティブの受講生が増えています。この本は、効率良く日本語ならではの表現を覚えられるので、ぜひ活用してほしいですね。私は取材で天気や色を表す言葉の豊富さについてお話ししています。ぜひ、チェックしてみてください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

コトバのプロなら知っておきたい珠玉の表現が満載の1冊。皆さんもぜひ手に取って、美しい大和言葉を使いこなしてください!

『大和言葉がまるごとわかる本』(晋遊舎) 詳細はこちら